公開日2025.06.16

DIY初心者におすすめの電動サンダーは?3つの種類と選び方を解説!

DIYを始めたばかりの方や、工具を買い揃えたい方にとって「サンダーって本当に必要?」「どれを選べばいいの?」という疑問は多いのではないでしょうか。

サンダーとは何か、どんな種類があり、DIYのどんなシーンで使えるのかをわかりやすく解説していきます!

DIYの仕上げに欠かせない、便利な工具「電動サンダー」の特徴

教えていただいたのは

TCCO CRAFT FACTORY

店長 麻田さん

大阪市東淀川区にあるDIY体験型レンタルスペースTCCO CRAFT FACTORY(トコクラフトファクトリー)。プロの工具で使い方を学べる講習(初級〜上級)も受講できます。「使い方をしっかり学べばとても便利な道具がたくさん。ぜひ使ってみて欲しいです。」と麻田さん。

電動サンダーとは?

電動サンダーは、表面を削って滑らかにするための電動工具です。サンドペーパー(やすり)を装着して、機械的に振動や回転で素材を滑らかに仕上げるのが主な役割です。木材の表面だけでなく、金属やプラスチックにも使われることもあります。

電動サンダーはいつ使う?どんなシーンで活躍するの?

DIYでのサンダーの出番は多く、次のようなシーンで活躍します。

・塗装前の下地作り

- 表面をきれいに整えることで塗料のノリが良くなります。

・リメイクや家具制作

- テーブルの天板をすべすべにしたいなど、仕上げの磨きに活躍します。

・面取りや角の処理

- 木材の端のバリを取りたいときなど、安全性と美しさを高めるのに活躍します。

・古い塗装やサビの除去

- 再塗装や修繕に必須です。

特に「塗装前の下地作り」は、DIY初心者が見落としがちなポイントですが、これをしっかりと処理するかどうかで完成度が大きく変わります。

DIYで電動サンダーって本当に必要?

木材表面は手作業でやすりをかけることもできるため、電動サンダーを購入しなくてもいいのでは?と思う方も多いかもしれません。ですが結論から述べると、「電動サンダーは必要」です。

その理由は、手作業のやすりがけは時間も労力もかかり、DIYが続かない原因の一つでもあります。電動サンダーがあれば、作業が格段に効率化され圧倒的に時短になります。そして、仕上がりも手作業のやすりがけより、均一で滑らかになります。

▲ 鉛筆で落書きをした木材を電動サンダーで削るとあっという間に消えました(上部と下部の比較)

電動サンダー3つの種類の違いと選び方

電動サンダーには、「オービタルサンダー」「ランダムサンダー」「デルタサンダー」の3つの種類があります。ここでは、それぞれの特徴や違いを詳しく説明してきます。

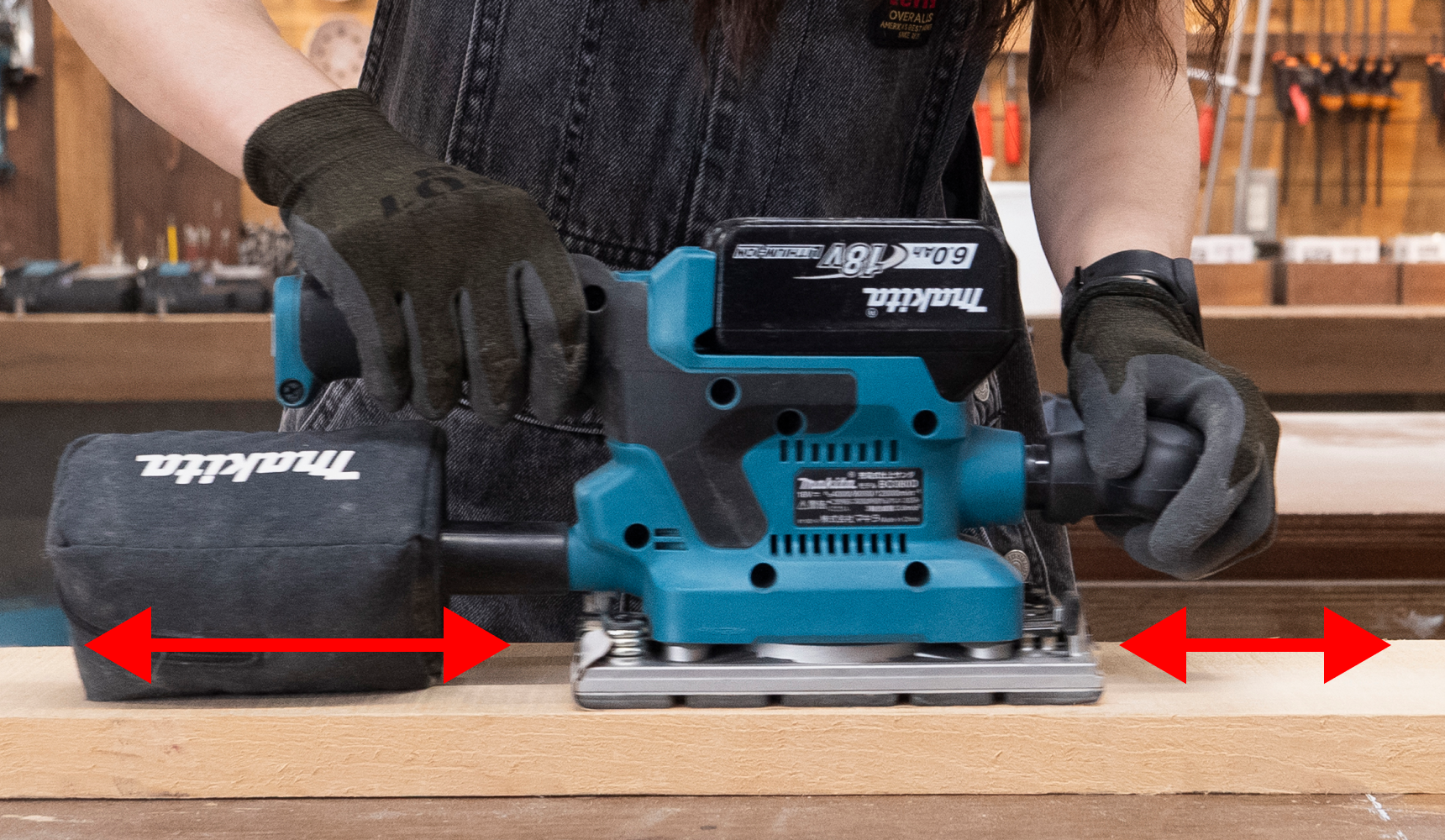

オービタルサンダーは、別名「仕上げサンダー」とも呼ばれており、その名の通り、家具や小物などの仕上げに向いているのが特徴です。四角いパッドが小刻みに振動することで削られる仕組みで木目方向に沿って滑らせることで表面が綺麗に仕上ります。扱いやすく初心者向きと言えますが、他のサンダーに比べると時間はかかるので時短や効率化としては弱くなります。

使い方のポイント

サンドペーパーを両端のペーパークランプに挟み込んでラバーパッドに装着します。機種によってはマジックテープで装着できるタイプもあります。

軽く素材に押し当てて、木目に沿って一定方向にゆっくり滑らせるように動かします。オービタルサンダーは、木目に沿って動かすことで綺麗に仕上がります。

ランダムサンダーは「丸型サンダー」とも呼ばれ、円形のパッドが回転と振動を同時に組み合わせた動きで削るため、方向を気にせずに動かせることが特徴です。木目に沿って一定方向に動かさなくてもムラが出にくく、均一で滑らかな仕上がりになります。また研磨跡が残りにくく、広範囲の作業にも対応可能で、幅広い用途に使える万能型です。初心者〜中級者におすすめと言えます。

使い方のポイント

ラバーパッドにサンドペーパーを装着します。マジックテープ式なので簡単に装着できます。

回転ムラを防ぐため、一箇所に止まることなく均一に動かしましょう。木目にも沿わなくてもよいのが特徴です。

デルタサンダーは「三角サンダー」とも呼ばれ、先端が三角形で、細かい箇所に入り込みやすく、角や隙間など細部の研磨、狭いスペースの作業で使います。家具の内側やコーナーなど、通常のサンダーが届きにくい場所で力を発揮します。メインで使用すると言うより、「補助的な存在」と言えるでしょう。

使い方のポイント

サンドペーパーは三角と四角の形状違いがあるので2つ装着します。マジックテープ式なので装着は簡単です。

角や隙間にフィットさせて、軽く滑らせて使います。

電動サンダーの3つの形状と特徴をまとめると以下の表になります。

|

形状 |

仕様できる範囲 |

使い方の特徴 |

|

|---|---|---|---|

|

オービタルサンダー |

長方形 |

広範囲 |

木目に沿わせることで仕上がりが綺麗になる |

|

ランダムサンダー |

丸型 |

広範囲 |

木目や方向は気にせず使える |

|

デルタサンダー |

三角型 |

細部のみ |

角や隙間にフィットさせて使う |

DIY初心者におすすめの電動サンダーは?

DIY初心者で電動サンダーの購入を検討しているのなら、「ランダムサンダー(丸型サンダー)」がおすすめです。なんと言っても作業時間が早いので圧倒的に効率が上がります。木目の方向なども気にせず動かすことができて操作が簡単な上、ムラが出にくく、仕上がりが均一になるため、滑らかな仕上がりが必要な場面に最適です。用途の幅が広く、ランダムサンダーが1台あれば多くの作業をカバーできるため、最初の1台にぴったりです。コンパクトで使いやすいモデルも多く販売されています。

サンドペーパーを手で挟み込むタイプのオービタルサンダーは少し手間に感じることがあり、これまで使用してきた経験から、オービタルサンダーはサンドペーパーが破れやすい印象があります。ランダムサンダーはサンドペーパーを無駄なく使用でき、比較的破れにくいという点もおすすめの理由の一つ。

電動サンダーは「コード式」「バッテリー式」がある

前回の記事『丸ノコは危険?安全で正しい使い方と選ぶ際のポイントを解説』でも解説していますが、サンダーも同様「コード式」と「バッテリー式」があります。

丸ノコは危険?安全で正しい使い方と選ぶ際のポイントを解説

コード式は、電力が一定に供給されるのでパワーが安定しますが、コードを引き回さないといけないことがあり邪魔になる場合もあります。

バッテリー式はコードがないため、持ち運びが自由で機動性に優れていますが、使用するごとに電力が減っていくので長い時間使用すると安定性は低くなります。

電動サンダーは他のDIY工具より使用時間が長い傾向にありますが、どちらがよいかは、電源のありなしなど使用する環境や、作りたい物のサイズで選ぶと良いでしょう。

電動サンダーの安全な使い方と注意点

1.サンドペーパーを装着

- 本体に合ったペーパー(番手)を選び、しっかり固定します。

2.作業前に試運転

- いきなり材料に当てず、空回転させて異常がないか確認します。

3.材料に当てる

- 平らに、力を入れすぎず軽く押し当てます。

4.一定の方向に動かす

- ムラが出ないよう、均等に動かします。

5.仕上がりを確認

- 粉塵を払い、手で触って滑らかさをチェックしましょう。

電動サンダーを使う際の注意点

ビスや釘、節などが突出している箇所にサンダーをかけると、サンドペーパーがすぐに破れて使えなくなることがあるので、サンダーをかける前に材をしっかり確認するようにしましょう。

また、ランダムサンダーは、電源を切っても惰力で回るので、動きが止まるまでに置くと暴れることがあり、置いた場所が傷付きます。回転が止まったことを確認してから置くようにしましょう。

サンドペーパーの「番手」選びも仕上がりには重要に

サンドペーパーの番手

サンダーに取り付けるサンドペーパーにも種類があり、オービタルサンダー、ランダムサンダー、デルタサンダーごとに形が異なります。

また、サンドペーパーには、「番手(ばんて)」と呼ばれる目の粗さの種類もあり、#40~#2000までの数字で表されています。数字が小さいほど目が粗く、大きくなるほど目が細かくなります。サンダー選びも重要ですが、このサンドペーパーの番手選びも、DIYでは仕上がりを左右するためとても大切なポイントになります。

DIYで最低限あれば良い番手は?

DIYにおいては、以下の3種類の番手があれば問題ないでしょう。

#120(中目):塗装前の下地仕上げ用

#240(細か目):最終仕上げや表面ツヤ出し用

#400(細か目):最終仕上げや表面ツヤ出し用

100円ショップなどで#60〜#2000ほどの粗い番手から細かい番手のセットが販売されていますが、サンドペーパーをそこまで使い分けることはほとんどありません。実際に#400の番手を使ってみましたが、触ってみるととても滑らかな仕上がりになりました。#60の番手になると粗々の無垢の木や塗装を落とす時くらいにしか使用しないでしょう。

▲ サンダーをかける前

▲ #400でサンダーをかけた後

まとめ

DIYにおけるサンダーは、作業効率を大幅にアップさせる必須工具です。目的や作業範囲に応じて種類を選び、適切なサンドペーパーを使い分けることで、仕上がりの質をグッと高めてくれます。まだ使ったことがないという方は、ぜひ一度体験してみてください。

協力

TCCO CRAFT FACTORY(トコクラフトファクトリー)

大阪市東淀川区にあるDIY体験型レンタルスペース。株式会社TSUDA CONSTRUCTION COMPANY[津田工務店]が運営。ものを作りの楽しさをもっと広げていきたい、不要になった木材やタイルの端材・廃材を再利用したいという想いから生まれた「作るを楽しむファクトリー」。

公式サイトから予約ができます。作り方や材料などLINEで相談することもできます。

筆者

sumica編集部

自然体で心地いい時間が過ごせるおうちにしたい、そんな想いを込めて、「こんなのあったらいいな」「これは便利!」と思う暮らしのアイデアをお届けします。