公開日2025.07.29

のびのびと暮らしを組み直す。亀岡の古民家と創作料理・穀雨の日々

自然豊かな土地で、日々の営みと創造を融合させるような暮らしを実践している夫婦がいます。京都市内での都市生活から一転、古民家での生活と店舗運営に舵を切った井上貴美子さんと岡田康孝さんの移住は、地域とのつながりや、子どもたちとの時間、そして自分たちの生き方そのものを問い直す機会となりました。

創作料理店「穀雨(こくう)」を拠点にした彼らの暮らしは、訪れる人に深い感動と静かな余韻を残します。彼らが大切にしているのは、無理のないペースで、誠実に生活と向き合うこと。自分たちの手で整えた空間で、自分たちらしく日々を営む。その姿には、これからの暮らし方のヒントが散りばめられていました。

のびのびとした暮らしを求めて、古民家での再出発

「京都市内で暮らしていたのですが、車の通行や近隣への配慮もあり、身体的にも精神的にも限界を感じていました」と語るのは、貴美子さん。次第に暮らしを根本から組み直したいと考えるようになったといいます。「子どもたちが走り回っても大丈夫な、自然に近い場所で暮らしたかった。古民家にもずっと憧れがあって、自分たちの手で整えていくような暮らしがしたいと思っていました」。

その想いがかたちになったのは、パートナーの康孝さんと出会い、一緒に住む場所を探し始めた頃のことです。康孝さんは音楽活動を軸にしながら、飲食や空間演出にも関心を持ち、貴美子さんはアロマセラピストやクラフト作家として活動していました。創作や表現を職業とする二人にとって、自分たちらしい暮らしを築くことは生き方の延長線でもありました。

▲ 「穀雨」の外観

▲ 入り口の土間は当時のまま

▲ 井上貴美子さんと岡田康孝さん

移住先を探し出したときに見つけた現在の家は、築七十年以上ながら状態がとても良かったそうです。「内覧に来た時、ふたりとも“ここだ”と直感しました。私は完璧だと思いましたし、彼も“導かれた気がする”って」と貴美子さんは振り返ります。家探しの際は、空き家バンクや古民家再生協会、不動産情報サイトなどを毎日のようにチェック。予算との兼ね合いや子どもたちの教育環境、友人との距離感など、現実的な条件もすべて満たした物件との出会いは、不動産ウェブサイトがきっかけでした。直感と情報を頼りにした選択は、今も正解だったと実感しているそうです。

移住してから、貴美子さんと康孝さんは、手に入れた古民家を少しずつ自分たちのスタイルに改装してきました。最初の頃は、どこをどう変えたら快適になるか、日々相談を重ねながら進めていたといいます。

「現在土間になっているところは、元々はよくあるフローリングの床だったんです。せっかくだから昔の家らしさを取り戻したいと思って、土間を復活させたり、歴史を感じさせる建具を探したりしました」と康孝さん。改修の時は、2日置きくらいに現場で確認していたという熱心っぷり。建具は古民家解体の現場から譲ってもらい、自分でサイズを調整して大工さんに取り付けを依頼。ぴったり合わない部分も、工夫しながら組み合わせていきました。

▲ 貴美子さんのアクセサリーなどの展示もされている

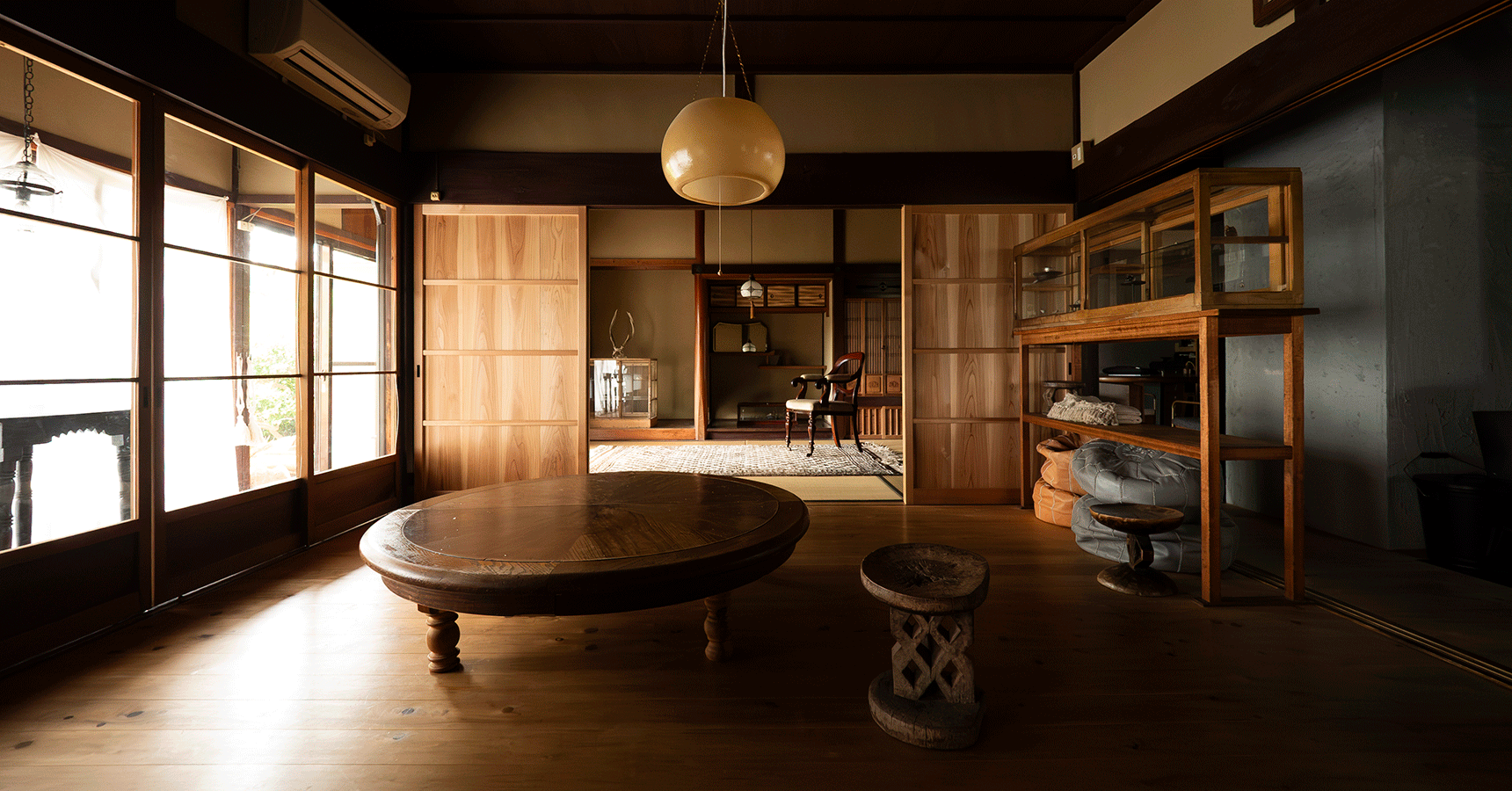

▲ 奥の客間。細部にまでこだわり抜いた空間づくりがなされている

キッチンには、業務用キッチンを導入。モデルルームで見た三百万円のシステムキッチンには「この空間に合わないし、高すぎる」と感じ、自分たちの生活と店づくりを見据えて選んだそうです。「火力も強いし、丈夫で合理的。導入を決めたとき、“これならお店にもできるな”と思ったんです」。

空間のあちこちには、スペインのバルで使われていた椅子、古道具屋で見つけた棚、最初に決めた水鉢など、ふたりのセンスが静かに反映されています。床暖房は虫が発生するリスクがあるため断念し、助成金を活用して薪ストーブを導入しました。冬の中心にあるのは、そのストーブのまわりで過ごす家族の時間です。

▲ 写真右の建具は各所から集めてきたもの。京都の古民家の冬は寒いそうで、この暖炉の前に家族全員集まることも

▲ 古物がお好きなお二人が各国から選んできた家具がたくさん

表現が場になる、創作料理店「穀雨」

二人の暮らしを知るには、「穀雨」をまず紹介すべきでしょう。創作料理店「穀雨」がオープンしたのは、移住から約一年後のことでした。もともと飲食店を開くつもりはなかったというのだから、意外に感じます。「お互い二十代のころに飲食の経験があったので、“まあできるか”くらいの気持ちで、最初はコーヒーとチョコケーキだけで始めたんです」と貴美子さんは話します。

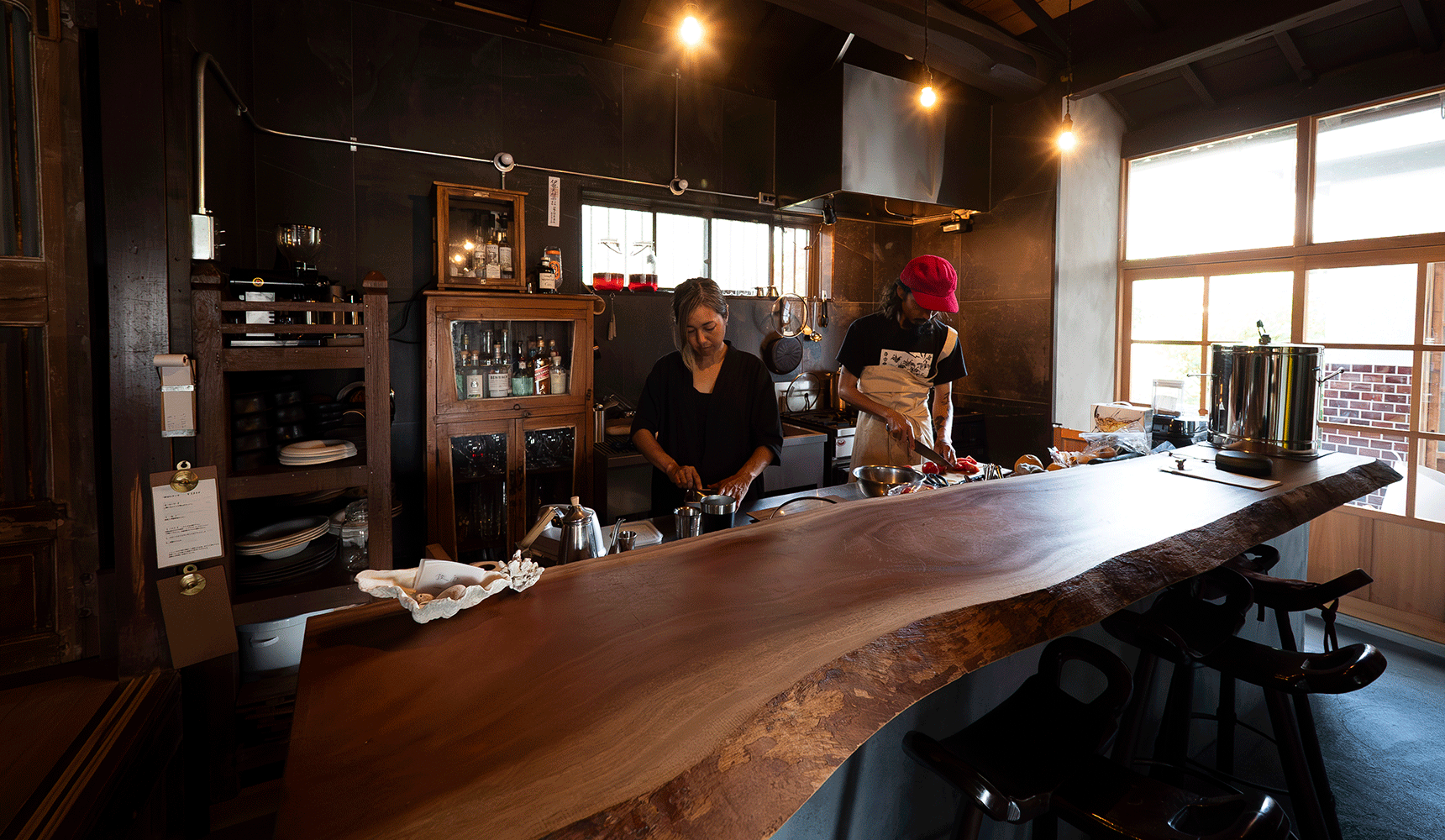

▲ 一枚板を生かしたカウンターの客席

▲ ランチとコース料理は予約制

近隣で暮らす友人から「夜にちゃんと食事ができる場所がほしい」と言われたことがきっかけで、康孝さんが「それならば、コース料理をやってみよう」と思い立ったそうです。「やったことはなかったけど、挑戦したい気持ちがあったんです。それで、試しにやってみたら思った以上にしっくりきて」。

「穀雨」では、旬の素材を使い、その日の気候を見てアレンジを加える即興性のある料理が提供されています。「メニューはお客様に合わせて変えます。乳製品がダメなお子さんがいたら豆乳にしたり、味付けも変えたり。正解がないからこそ、面白い」と康孝さんは語ります。料理もまた表現であり、お客様との対話でもあるのです。

来店するお客様の体質や要望に応じて即興でメニューを調整する柔軟性を持つコース料理は、まさに「ライブ」のような料理。食材の選定には地元の農家や市場との連携も大切にしており、土地の恵みを最大限に活かす工夫が随所に感じられます。

▲ 「先日知人に指輪のオーダーと穀雨のディナー予約をいただきました。その時に、奥様にサプライズで指輪を渡したいとのことで、素敵ですよね。そんな使い方をしてくださるのが嬉しいです」と貴美子さん。

「穀雨」の料理をメインで手がけるのは康孝さんです。普段は音楽や映像制作も行っており、音楽活動と料理という、まったく異なる表現方法を日々行き来しています。康孝さんは音楽を「自分の内側から出てくるものを表す行為」、料理を「目の前の人のために手を動かす行為」と位置づけています。音楽は自分の感情や哲学を追求する内向きな営みであり、料理は誰かのためを思いながら行う外向きな表現。正反対の性質を持つ二つの活動をバランスよく行うことが、康孝さんの創作の安定にもつながっていると言います。

▲ 2階にある康孝さんの仕事場兼スタジオ

▲ 剥き出しの梁の存在感!天井を解体して空間を広げた

▲ かつて地鎮祭を行った時の名残も見られる

創作する暮らしのかたち

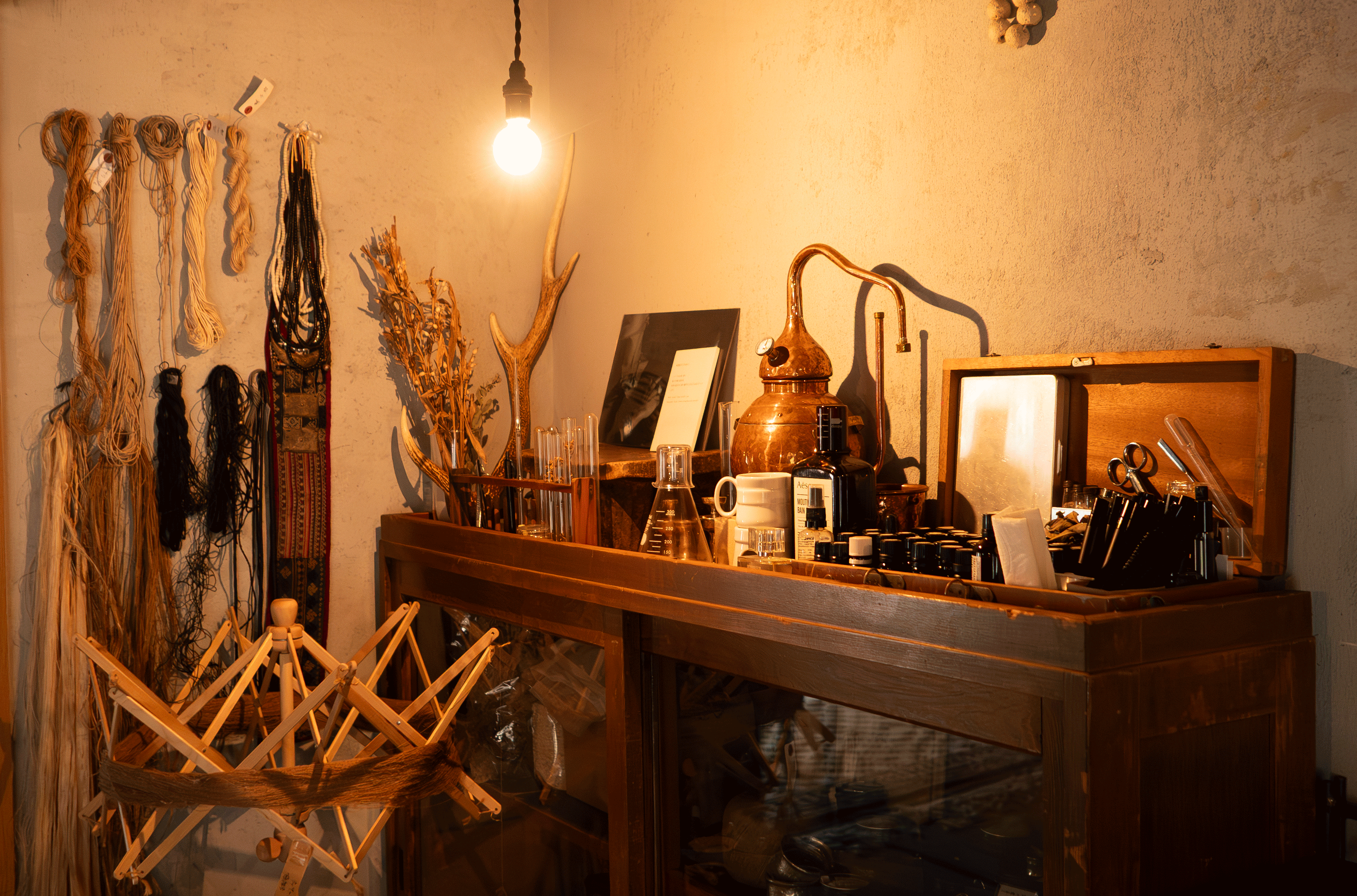

香りを媒介に、自身の感性を表現する場を広げてきた貴美子さん。アロマブレンダーとしての顔を持ちながら、アクセサリーの制作も行うなど、多彩なクリエイションを手がけています。以前は京都市内で、石鹸やキャンドル、アクセサリーなど、香りにまつわる製品を制作し、セレクトショップや展示会での販売も行っていました。

最近では、旅先で得たインスピレーションを香りの製品に落とし込み、オンラインで展開する準備を進めています。「旅の途中で拾った香りや、その土地で感じた空気感を、ブレンドにして届けられたら面白そうだなって」。そう語る貴美子さんが旅したオーストラリアでは、精油や石を仕入れ、それらを組み合わせた香りのプロダクト制作にも取り掛かっています。

▲ 貴美子さんのアロマグッズ

サーフィンが好きだという二人。日々の生活の中にある感覚を大切にしながら、「商品づくり」ではなく「生き方そのものの表現」としての創作に取り組む姿勢が印象的です。以前のように商業ベースでの活動に追われるのではなく、今は自分のペースで、より内面から湧き出る喜びを大切にしたものづくりへと変化しています。

七人家族で暮らす古民家は、単なる住まいではなく、家族の価値観や生活スタイルを体現する場でもあります。子どもたちは現在、高校生から小学生までの四人。子どもの意思を尊重し、それぞれがのびのびと自由に過ごしています。最近では、下の子ども二人と夫婦の四人でキャラバンに乗って、葉山へキャンプに出かけたそうです。「あと今、一番下の子どもと一緒にボードゲームをするのにハマっているんです」と笑う康孝さん。日常の中のささやかな遊びや、家族との対話の時間も、この暮らしの大切な一部です。

この地で暮らし、表現し、子どもたちとともに過ごす。そのすべてが一体となった「穀雨」は、商業施設ではなく「人生そのもの」を映す器のような場だと感じさせられます。二人の姿からは、丁寧に暮らすことが、いかに人の心を打つかを静かに教えられるような気がします。

▲ こだわって仕入れた、五右衛門風呂!縦に長い形状で、大人もすっぽり入るサイズ。「湯船は薪でお湯を沸かすスタイルです。水さえ汲んでくれば、ライフラインが途切れても自立できる家なのも気に入っています」と康孝さん

▲ 軒先と居間を仕切っているガラス窓もアレンジを加えたもの

「明日閉店してもいい」。正直な暮らしのスタイル

今後について聞くと、「特に計画はないんです。やると決めたら、すっ飛ばしてやっちゃうタイプなので」と貴美子さんは笑います。日々の運営や創作を無理に続けるのではなく、心の動きに従って暮らすことを大切にしているからです。

「“取り繕う”感覚をここ2〜3年で手放したのはあります。ただ“自分が本当にいいと思うもの”を追求したいと思ったんです」。そう語る貴美子さんの表情は、穏やかで凛としています。サーフィンが好きな貴美子さんは、今後、海にまつわる仕事にも取り組んでいきたいと話します。海辺でサーファーたちが利用できるセルフケア施設や、自然素材を活かした空間づくりなど、旅と香り、身体感覚をベースにした仕事のかたちを模索しているそうです。

▲ 「自然が近くて、薪も近所の山から調達できる環境。無駄が少なく、自然になるべく寄り添って循環する暮らしが気に入っています」

だからこそ、「穀雨」は訪れる人にとって、どこか肩の力が抜けたような、静かで豊かな時間を提供できるのかもしれません。遠方からわざわざ訪れるお客様が後を絶たないのも、この場所に宿る誠実さが伝わるからでしょう。InstagramなどのSNSを通じて、大阪や兵庫、東京、さらには中国からも訪れる人が増えており、旅の途中に立ち寄る「わざわざ行きたい場所」として知られるようになっています。

「料理も空間も含めて、ここに来た人にとって“来てよかった”と思ってもらえるような、一つの特別な体験にしたいんです」と康孝さんは話します。二人のすべての感覚が混じり合いながら、ここにしかない体験が生まれているのです。

「心が動くことがあれば、そこからまた誰かと繋がっていける。そんなふうに、これからも暮らしていきたい。明日閉店するかもしれないし、わからない。そのくらい正直じゃないと、誰もハッピーじゃないと思うんですよね」。

二人の言葉からは、正解のない暮らしに対する潔さと、日々をていねいに紡ぐしなやかな意志がにじんでいます。今後は海にまつわることもやっていきたいそう。お二人のこれからの活動も楽しみです。