公開日2025.06.26

『非常食』は何日分必要?防災士がおすすめする食品と備蓄のコツ

eo光チャンネルで放送中の番組『sumica 住まいの神アイデア!』。今回のテーマは、「もしもに備える備蓄のアイデア」。

整理収納アドバイザーでもあり、防災士の資格を持つMisaさんのご自宅にお邪魔し、備蓄にまつわるさまざまなヒントを教えてもらいました。

もしもに備えた「食品の備蓄」していますか?

『sumica 住まいの神アイデア!』は、ナビゲーターであるお笑いコンビ・アルミカンのさおりんとマッチョ赤阪の二人が、暮らしや住まいに関する達人やアドバイザーからあっと驚く“神アイデア”を教えていただくハウツー番組です。

地震や台風、大雨など、いつどこで起きるか分からない災害。備蓄の大切さを理解しているものの、準備することにハードルを感じている方も多いはず。そこで今回は、整理収納アドバイザーでもあり防災士の資格を持つMisaさんに、備蓄にまつわるアイデアを伝授していただきました。思っているよりも、備蓄は日々の暮らしの延長上にあるようです…!

教えていただいたのは

暮らしと備えのアドバイザー

Misaさん

整理収納アドバイザーと防災士の資格を持つ二児の母。防災イベント「暮らしと備えの相談室」を主催。『おしゃれ防災アイデア帖(山と渓谷社)』『おうち防災アイデア(オレンジページ)』など著書も多数。インテリアや整理収納、暮らしになじむ防災アイデアをSNSなどで発信中。

非常食は、何日分あればいい?

『できれば一週間分、最低でも3日分』が備蓄量の目安

災害時、電気やガスなどのライフラインが復旧するには約1週間を要するそう。そのため、備蓄の量としては「家族の人数×7日(一週間)分」が望ましいとされています。食品なら一人1日3食分、水は1日3リットル必要になります。

備蓄の量の目安(4人家族の場合)

食品:1日3食分×4(人)×7(日)

水 :1日3リットル×4(人)×7(日)

家族が多いと備蓄する量も増えます。スペース上、一週間分を保管することが難しい場合は、最低でも3日分を準備しておきましょう。

防災士が備蓄している、おすすめの食品

Misaさんが自宅で非常時のために備蓄している食品は大きく分けて「1.常温保存ができる食品」「2.自然解凍ができる冷凍食品」「3.長期保存食」の3つ。3つの食品から二人のお子さんを持つ母としての目線も取り入れた、おすすめ食品を教えていただきました。

1.常温保存ができる食品

・腹持ちのいい「おもち」

お米が炊けないとき、主食の代わりになるのが「おもち」。少量でも腹持ちが良いため、空腹を満たすことができます。

・そのまま食べられて保存もきく「シリアル」

子供たちにも人気のシリアル。牛乳などがなくてもそのまま食べられるのが魅力です。賞味期限も長いため長期保存にも向いています。2.自然解凍ができる冷凍食品

・自然解凍OKの「おかず食品」

普段も大活躍の冷凍食品。特に自然解凍で食べられるおかずは、ガスや電気を使えない状況で食べることができるため、とても重宝します。

・保冷剤替わりにもなる「冷凍うどん」

平たく座布団状にパッケージされた冷凍うどんは、解凍するまで保冷剤替わりになり、そのまま食べることもできます。3.長期保存食

・焼いてなくてもふんわり「長期保存用菓子パン」

Misaさんおすすめの「尾西のひだまりパン(尾西食品)」。焼いていなくてもしっとりと食べやすいそうです。味はメープル・プレーン・チョコの3種類。

・缶ビスケット

お子さんに人気のビスケット「カニビス」の非常用。ネット通販やホームセンターなどで購入できます。Misaさんの息子さん二人が大好きなのだとか。非常食には、「ツナ缶」もおすすめです。以下の記事では、ツナ缶を使った美味しいレシピもご紹介しています。

非常食に便利な缶詰「ツナ缶」でできる簡単レシピ集

無理なく継続できる、備蓄のコツ

備蓄を無理なく始めて、継続するためのポイントは3つあります。

「非常食」といっても、必ず長期保存できるものや非常時限定の食事と捉える必要はありません。普段のお弁当に使う冷凍食品や、毎朝食べている食品、お気に入りのレトルト食品なども立派な非常食になります。日々の生活で食べる物を「ちょっと多めに」ストックすることがポイントです。

非常時の切迫した状況で、自分や家族の口に合わないものを食べるのは、心身のストレスにつながりかねません。特に長期保存食はなかなか開封する機会がなく、味を知らないまま非常時を迎えることも考えられます。事前に家族で味見をして、「おいしい」と思えるかどうかを知っておくことも、備蓄するうえで大切なポイントです。

非常食を準備したけど、いつのまにか賞味期限が切れてしまい結局、捨てることになっては備蓄を継続できません。できるだけ普段から食べている食品を備蓄し、定期的に食べて消費すること。そして「減ったら買い足す」を繰り返していくことが継続するためのコツです。

備蓄食品の収納ポイント

備蓄する食品は、どこに収納しておくとよいのか、収納場所やポイントについても教えていただきました。

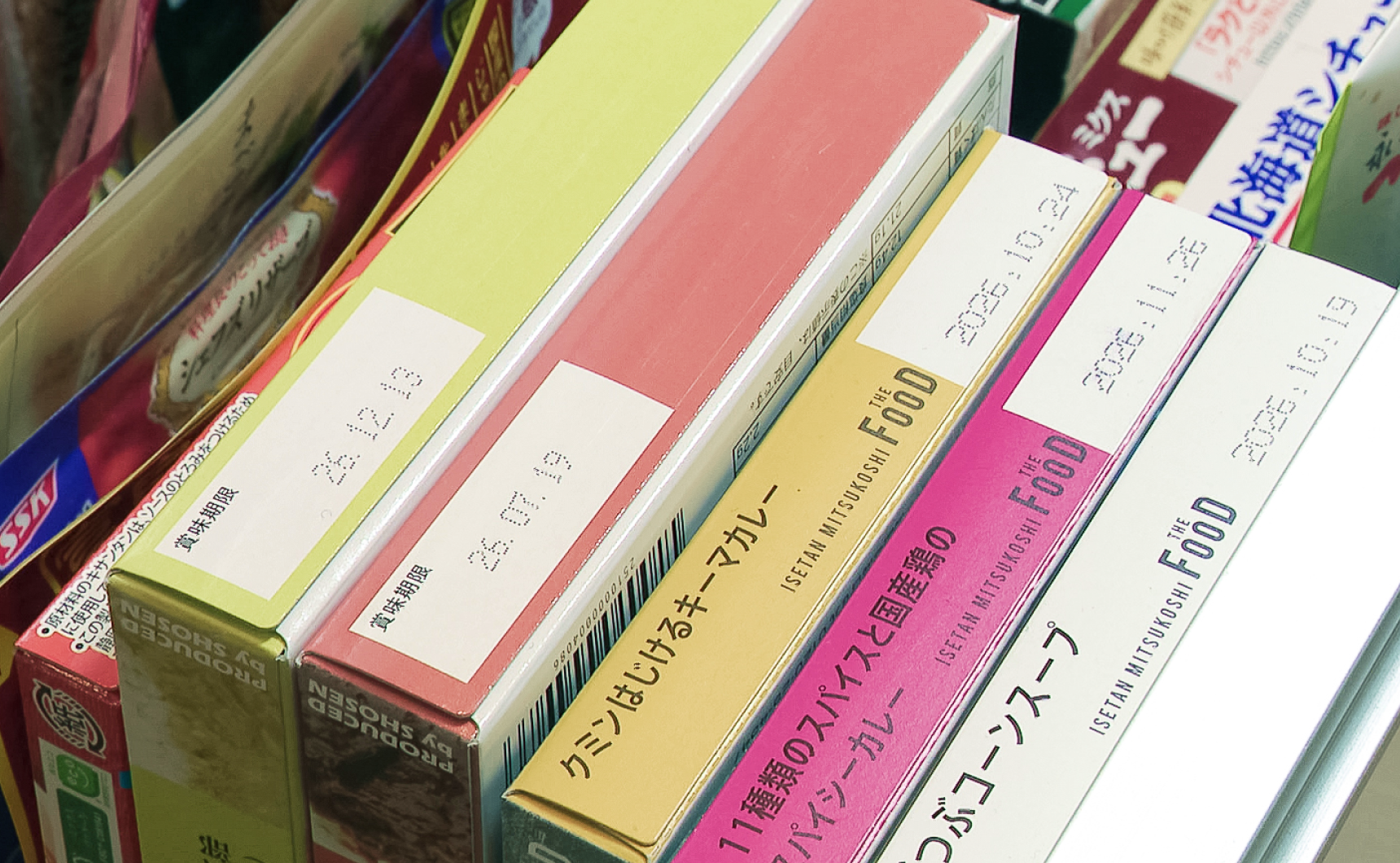

常温保存食品は、賞味期限を見やすく!

常温保存ができる食品は、キッチンのたくさん収納できるスペースにまとめて保管するのがおすすめ。収納する際のコツは、できるだけパッケージに記載された賞味期限が一目でわかるよう、食品を“立てて”並べること。優先的に消費するべきものがわかりやすくなります。

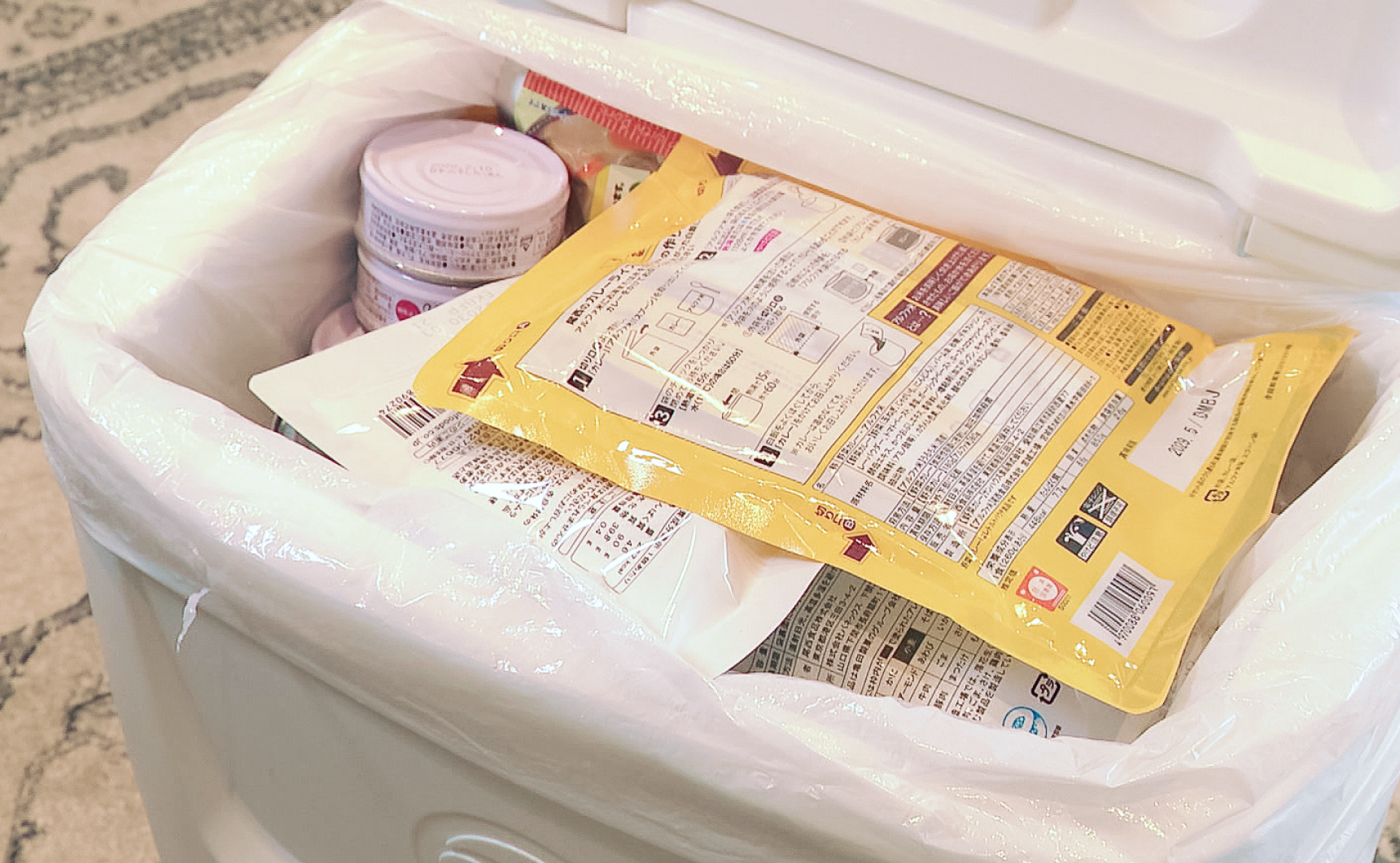

長期保存食品は、使用頻度の少ないクーラーボックスが◎

レジャー以外ではなかなか出番のないクーラーボックスは、長期保存食を保管する場所として最適。ビニール袋をセットして食品を入れておけば、レジャーで使うときにサッと取り出せます。

防災は特別視せず、日常にとけこませること

いつも食べる食品を多めに買う。賞味期限が来るまでに日常の中で使う。Misaさんが実践する備蓄は、決して「特別な備え」ではなく、日常にとけこんだものばかりでした。防災を日常にとけこませる、これが一番ラクに継続できるコツなのだそう。

みなさんも、もしもに備えた備蓄、今日から気軽に始めてみませんか。