更新日2026.01.28 公開日2025.04.16

最強の断熱工法「ダブル断熱」とは?内断熱との違いとメリットデメリット

「ダブル断熱」という言葉をご存じでしょうか?

住まいの断熱性に注目が集まる昨今、ダブル断熱は最強の断熱工法と言っても過言ではありません。ダブル断熱とは読んで字のごとくダブルで断熱する工法。何がダブルかというと、「内断熱」と「外断熱」です。

最強なら多くの住宅がダブル断熱を採用しているかというと、そうではありません。それにはメリットだけでなくデメリットもあるからです。ダブル断熱について詳しく説明していきます。

一般的な木造住宅の断熱工法は、「内断熱」

内断熱とは

▲ 柱と柱の間に断熱材(セルロースファイバー)を敷き込む内断熱(施工例:KEIJI一級建築士事務所)

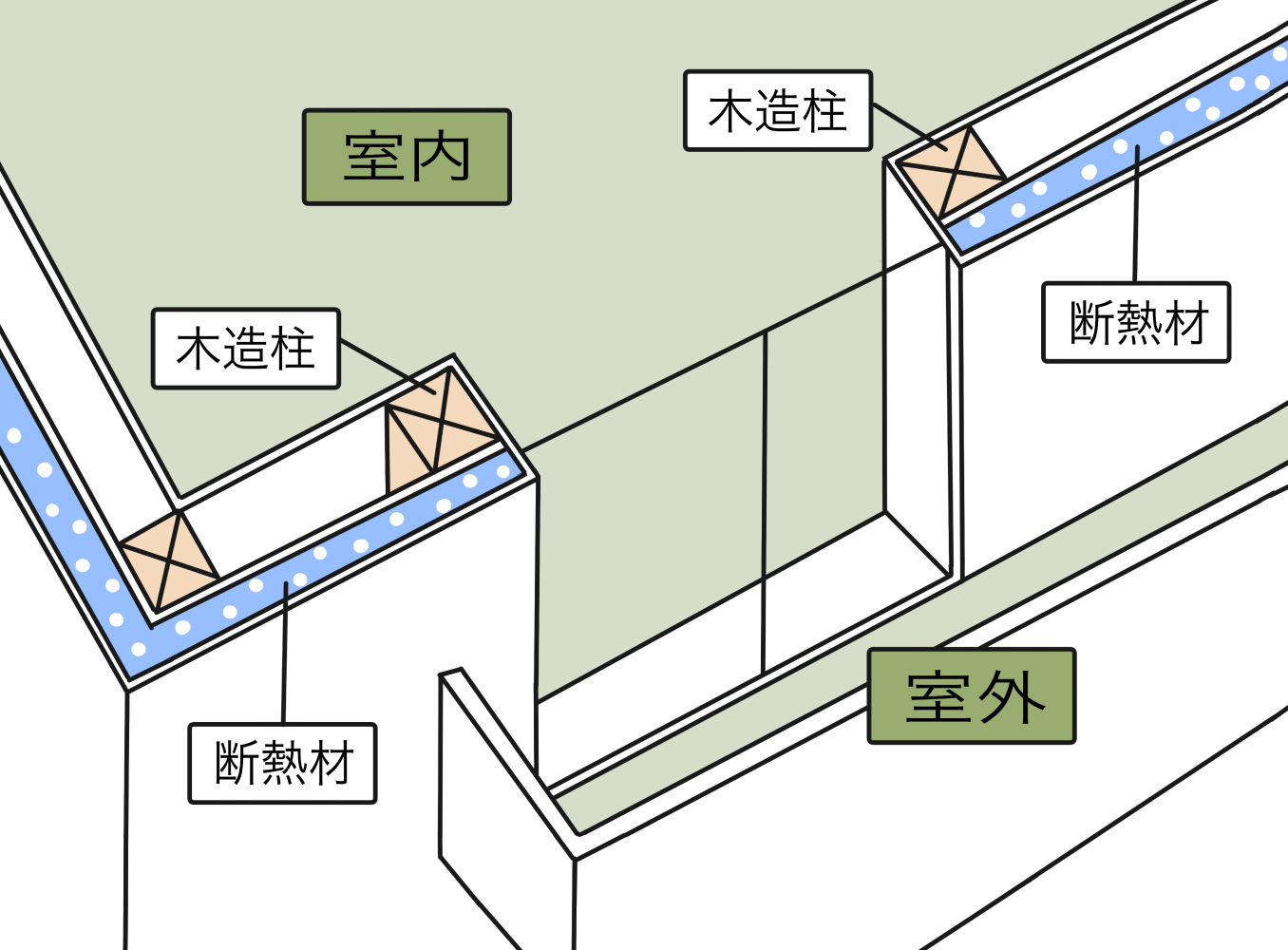

内断熱とは、充填断熱(じゅうてんだんねつ)とも呼ばれ、家の柱と柱の間に断熱材を入れることで断熱性能を高める工法です。一般的な木造住宅はこの内断熱を採用しています。

なぜ内断熱が採用されているかというと、コストが抑えられ、施工がしやすいというメリットがあるからです。また、内断熱は、柱と柱の間に断熱材を入れるので壁が分厚くなりにくいため、狭小地の住宅に向いています。

内断熱は、断熱材の切れ目ができてしまう

しかし、内断熱にはデメリットがあります。それは、断熱できていない箇所があること。柱と柱の間に断熱材を入れるため、当然ながら柱は断熱されておらず、柱で断熱材の切れ目ができてしまいます。結果として家が外気の影響を受けやすくなります。

また、断熱材の種類や施工方法などにもよりますが、内断熱の工法は隙間が生じてしまう可能性があり、隙間のある状態では、冬は室内で温められた空気が外に逃げ、外気温により冷たくなった外壁と内壁の間で冷やされ、結露を生じさせます(壁内結露)。

夏ではクーラーで冷やされた室内の空気が外に逃げ、外気温で温められた外壁にぶつかり、壁内に結露を生じさせてしまいます(夏型結露)。壁内結露は大きな問題で、湿気により柱や構造材の腐食を招き、家を劣化させてしまいます。

新築時の断熱の必要性については、以下の記事で詳しく説明しています。

新築でこだわるなら断熱性!冷暖房効率が高い家の5つのメリットとポイント

「内断熱」+「外断熱」の「ダブル断熱」は、最強の断熱工法

外断熱とは?

▲ 外断熱の工法

外断熱とは、柱などの家の構造体の外側を断熱材でぐるっと囲む方法です。内断熱は柱で断熱材の切れ目ができてしまいますが、外断熱は断熱材で囲むため、切れ目がありません。そのため、外断熱の家は、断熱性・気密性がとても高く、室内の温度をキープするので暖房・冷房効率がよくなり、光熱費を抑えられます。

ただ、外断熱はコストが高く、高い施工技術が必要になります。また、壁が厚くなるため狭小地には向きません。

「ダブル断熱」なら、さらに断熱性・気密性が高まる!

▲ 天井が高く、大空間のリビングでもダブル断熱なら夏も冬も快適。しかも光熱費を抑えられる(設計施工・KEIJI一級建築士事務所)

ダブル断熱とは、その名の通り、「内断熱」と「外断熱」を両方採用した断熱工法です。内断熱に外断熱をプラスすることで、内断熱のデメリットであった隙間を防ぐことができるため、さらに断熱性・気密性が高まります。冷房効率もさらによくなり、光熱費を抑えられます。

冬の暖房で頭や顔はほてるけど足元が冷えるなどの温度のムラも防ぎます。天井が高く、広いリビングはなかなか冷えない(暖かくならない)という説を覆すほど、省電力で家中が適温になり、その適温をキープします。

また、結露(壁内結露を含む)も防ぐことができるので、建物の耐久性が長く続きます。ダブル断熱のメリットをまとめると以下になります。

・断熱性・気密性がとても高い

・室内の温度ムラがなくなる

・建物の耐久性が長く続く

・光熱費を抑えることができる

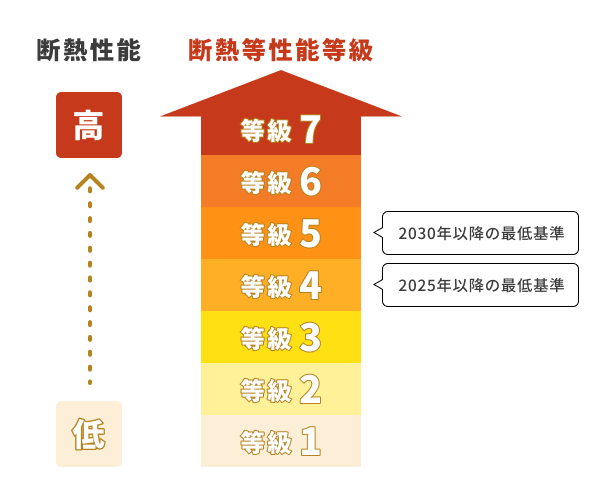

ダブル断熱は、省エネ基準も上回るハイスペック性能

1980年から住宅の省エネルギー基準(断熱等性能等級1・2)が制定され、1992年には等級3、1999年には等級4まで強化されました。2025年現在は最高レベルが等級7になります。2025年4月以降は新築住宅を建てる際に等級4が義務化され、2030年には等級5まで基準が引きあげられる予定です。つまり、これを下回る家は建築できなくなります。

ダブル断熱の家は断熱等性能等級は6、または7相当になる可能性が高いので、国の基準を将来まで上回る、ハイスペックな性能になります。

ダブル断熱のデメリット

最強の断熱工法なら多くの住宅がダブル断熱を採用しているかというと、そうではありません。外断熱の以下のデメリットをほぼ引き継ぎます。

・コストが高い

・高い技術が必要になるため、施工できる工務店が少ない

・壁が分厚くなるので狭小地には向かない

一般的な木造住宅では、内断熱を採用していると先述しましたが、このダブル断熱を標準仕様で取り入れている会社もあります。

専門家に聞く、「ダブル断熱」を取り入れるべき理由

ダブル断熱を標準仕様で取り入れているKEIJI一級建築士事務所。コストが高く、高い施工技術が必要になるのにダブル断熱をなぜ標準にしているのか、一級建築士・小杉さんに聞いてみました。

KEIJI一級建築士事務所

代表取締役 大工 一級建築士

小杉 新 さん

──なぜ、「ダブル断熱」を標準仕様にしているのですか?

小杉さん「いい家を普及したいという思いが一番ですね。いい家とは、20年後、30年後も快適でお金がかからない家だと思っています。」

──お金がかからないというのは、具体的にどういうことですか?

小杉さん「ダブル断熱にすれば圧倒的に断熱性も気密性も高まります。そうするとまず、冷暖房が効きやすく光熱費が抑えられます。さらに結露を防ぐなど、耐久性も高くなるのでメンテナンス費用がかからない。長持ちする家になります。」

──しかし、建築時のコストが高くなると思いますが…

小杉さん「たしかに高くなります。しかし、抑える方法はあります。ウチの会社では施工方法を工夫して、従来のダブル断熱のコストよりも下げることに成功しています。」

──ダブル断熱までは必要がない、内断熱でいいから建築費を抑えてほしいと言われたらどうしますか?

小杉さん「お客さんによっては、オーバースペックだという方もいます。しかし、住んでからの快適さや将来のランニングコストを考えるとやはりダブル断熱は段違い。たとえ、お客さんから建築費用を抑えるためにグレードの低い家を建ててほしいと頼まれても、将来後悔してほしくないので、性能の部分をコストカットするのではなく、他の部分で建築費用を抑えるように提案します。」

──ありがとうございました。

▲ ダブル断熱を採用すれば、開放的な住空間でも光熱費を抑えて夏涼しく冬温かな暮らしができる (設計施工・KEIJI一級建築士事務所)

「ダブル断熱」の家を建築したいと思った時の注意点

たくさんのメリットがあるハイスペックなダブル断熱。では、いざダブル断熱の家を建てようと決意し、工務店に依頼する際に必ず注意する点があります。

それは、ダブル断熱を建てた経験のある工務店に依頼すること。

ダブル断熱は施工が難しく、施工したことがない会社では対応できない、もしくは断られる可能性が高くなります。ハウスメーカーでもダブル断熱に対応している会社は数社しかありません。

必ず、ダブル断熱の家を建築したことがあるか確認してから契約しましょう。

まとめ

家を建ててからしばらくの間は快適に暮らせることは、ある意味当たり前かもしれません。20年後、30年後の先を考えたとき、設備や内装はリフォームできるけれど、断熱材や断熱方法を変えることは相当難しくなります。その点で快適性が長く続く家というのはとても魅力的です。

また、住んでいる地域の気候が温暖だから断熱性にこだわらなくてもいい、という事はありません。昨今の夏の暑さは異常ですし、夏のクーラーによる壁内結露が発生することを考えると、温暖な地域でも高い断熱性・気密性の必要性を感じます。

これから家を建てる方はぜひ「ダブル断熱」を検討してみてください。

取材協力

KEIJI 一級建築士事務所

「人生で一度の家づくりを人生で最高の思い出にする」がコンセプト。お客様を担当するのはヒアリングから設計、現場監督、アフターサービスに至るまで一貫して一級建築士。断熱材にはセルロースファイバーを使い、ダブル断熱でハイスペックな性能が標準仕様。京都に加え屋久島にもフィールドを広げ、高性能住宅を建築しています。

▲ 京都市伏見区にある本社打ち合わせルーム

▲ 屋久島にあるモデルハウス「keiU」

ライター

住宅ライター / プロインタビュアー

大内 夏実

株式会社リクルートで情報誌のイロハを学び、独立。不動産・住宅系ライターとして経験を積む。大手ハウスメーカーから小さな街の工務店までさまざまな建築会社の注文住宅施工例やモデルハウスなどを取材。実際に家を購入した方、建てた方のインタビューも多数実施。