公開日2025.08.28

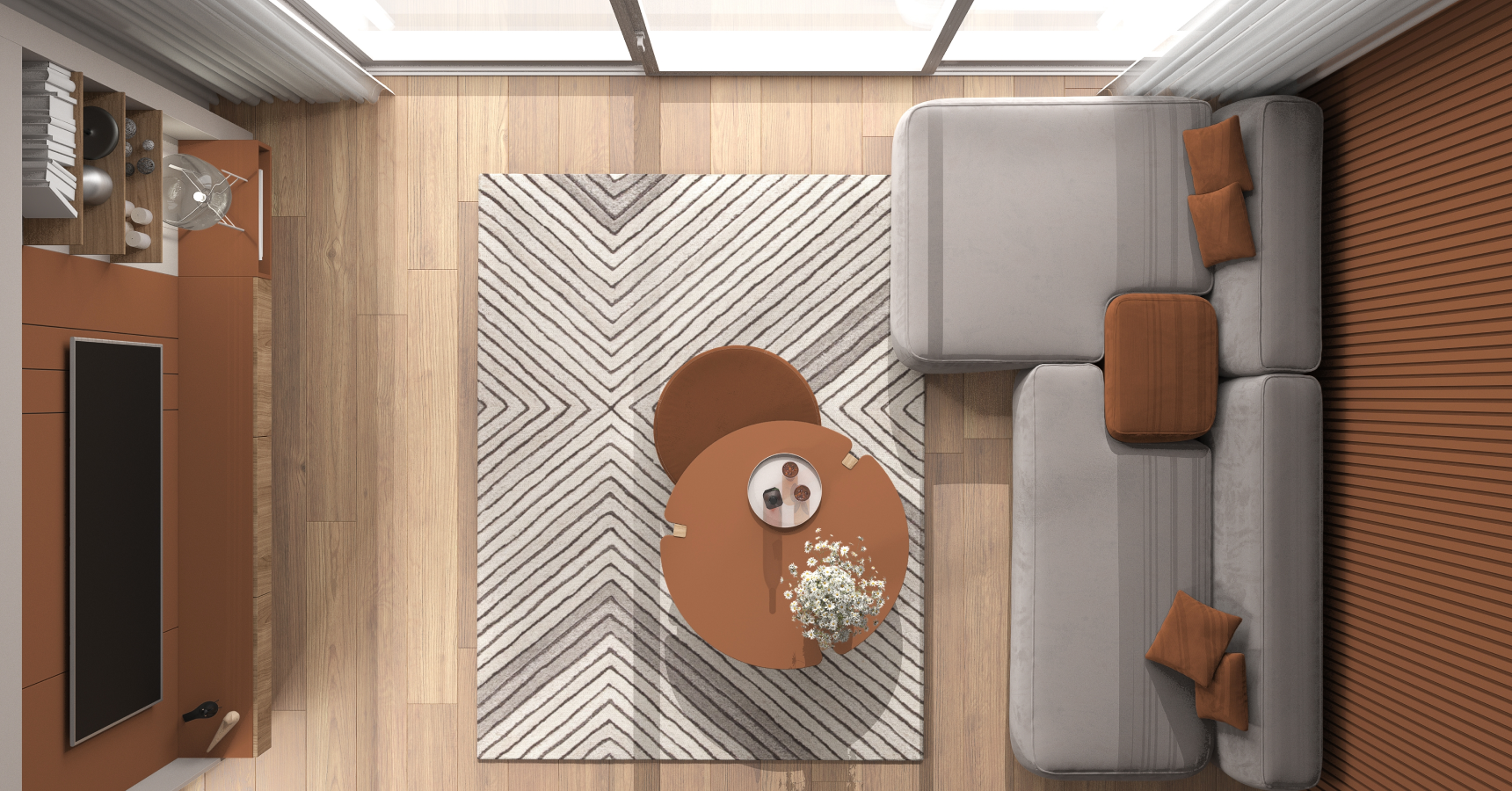

狭い部屋の家具配置のコツは?NG例と広く見せる具体的なレイアウト

狭い部屋でも、家具の配置次第で広く見せられます。「なんだか部屋がごちゃごちゃしている」「圧迫感が気になる」、そんな悩みを抱える方こそ家具を配置するコツを押さえておきましょう。

本記事では、部屋が狭く感じてしまうNG例と、空間を最大限に活かすための具体的な家具配置のポイントをまとめました。初心者でも取り入れやすいアイデアやレイアウトを紹介します。

狭い部屋の家具配置に必要な4つの要素

狭くても快適に過ごせる部屋を実現するには、 「動線」「線」「ゾーニング」「余白」という4つの要素を押さえることが重要です。

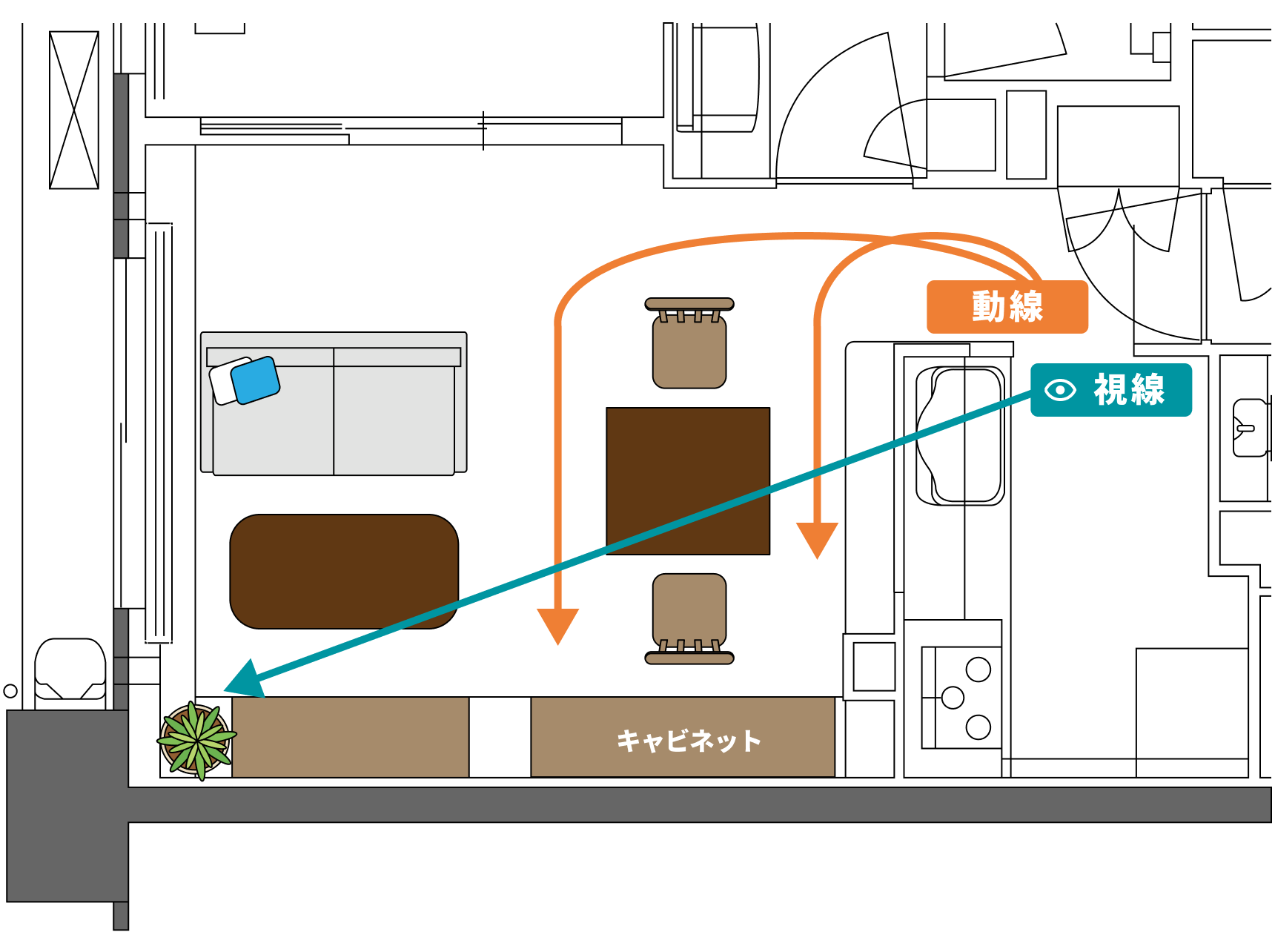

1.動線

生活の中で、人が移動する通り道のことを「動線」といいます。適切な動線が確保されていないと、人とぶつかったり必要なものが取りづらかったり、快適に暮らせません。まず、人が無理なく通れる通路幅を確保し「ぶつからない・つまずかない・立ち止まらない」空間を意識することが大切です。

特にLDKは「料理しながら配膳する」「子どもが遊び場からリビングへ移動する」「在宅ワークからすぐに食事スペースへ移動する」など、さまざまな動きが日常的に交差します。人が同時に動くことも多いため、スムーズな動線を整えましょう。

2.視線

人は無意識に「視線の通り道」を感じ取り、それによって空間の広さや開放感を判断しています。家具や壁で視線が遮られると、実際の広さに関係なく圧迫感を覚えてしまいます。一方で、視線が窓や奥行きのある方向に抜けると、同じ広さでも広々と感じられるものです。家具の配置では、これらの錯覚を上手に活用しましょう。

3.ゾーニング

ゾーニングとは、ひとつの空間を用途ごとに区分けする考え方です。例えばLDKは「料理をする」「食事をする」「くつろぐ」といった異なる機能があるため、それぞれの目的に応じてエリアを分けることが快適な暮らしにつながります。明確なゾーニングがされないと、空間にメリハリがなくなり雑多な印象になってしまいます。

特にLDKでは、同じ空間で家族が別々の行動をとる場面もあります。そのため、それぞれの行動を妨げないよう配慮することも大切です。家具の配置やラグ、照明などを上手く使い分けるとエリア分けが自然で快適なLDKをつくれます。

ゾーニングについては以下の記事も参考にしてください。

「ゾーニング」「フォーカルポイント」とは?家具レイアウトの基本

4.余白

「余白」は単なる空きスペースではありません。空間に視覚的なゆとりとメリハリをもたらす大切な要素です。例えば、ラグを床いっぱいに敷き詰めると、重く圧迫感のある印象になります。適度な余白があることで空間にゆとりを感じられるでしょう。また、余白をつくるために家具を置きすぎないことも大切です。スペースを有効活用したいという気持ちは自然ですが、空間をもので埋め過ぎると逆効果になるため注意しましょう。ものを厳選し、あえて「置かない」選択をすることで、洗練された印象になります。

<NG例>狭く感じる家具配置パターン

ここでは、家具配置で避けたい例と、狭く感じる原因について解説します。ちょっとした配置のミスが、限られたスペースでは圧迫感や使いにくさにつながっていることがあります。

NG例:すべての家具を壁際に寄せている

すべての家具を壁際に寄せて配置すると広く感じられそうですが、かえって逆効果です。壁に沿って家具がずらりと並ぶと、待合室のような味気ない印象になってしまうことがあります。ただ家具を並べるだけでは、部屋に立体感や遠近感が生まれず、平面で単調な印象になるためです。

さらに、壁際だけに家具を配置してしまうと境界が曖昧になり、ゾーニングも難しくなります。

NG例:部屋の中央に大きな家具を置いている

LDKでは中央にソファやダイニングテーブルなど大型家具を配置すると、空間が物理的に分断され、狭さを感じる原因になります。大きな家具の周囲を回り込んで移動する動線も、スムーズとはいえません。部屋の入口から見たときに大きな家具が視界に入ると奥行きも遮られ、実際の面積より狭く感じます。限られた空間を広く見せるためには、中央をなるべく空けて視線の抜けを意識することが効果的です。

NG例:動線上に家具を配置している

動線上に家具を配置することも避けたいポイントです。特にLDKでは入口からそれぞれのゾーンへの動線、キッチンからダイニングに料理を運ぶ動線には留意しましょう。家具を配置して通路の幅が狭くなると、ストレスの原因になります。快適なLDKをつくるには、動線をしっかり確保し、家具は通り道から外して配置することが重要です。

NG例:部屋のサイズに対して家具が大きすぎる

部屋の広さに対して家具が大きすぎると、空間全体のバランスが崩れ、狭く感じる原因になります。特に大型のソファやダイニングテーブルは、部屋に圧迫感を与えがちです。ソファを購入する際は、幅だけでなく視線を遮る原因になる背もたれの高さにも注意しましょう。限られた部屋の面積を活かすには、必要な家具が収まる適切なサイズを見極め、部屋全体のバランスを考慮した家具選びが不可欠です。

広く見える家具配置のコツ

部屋を広く見せるためには、家具の配置が重要です。ここでは、効果的な配置のコツを解説します。

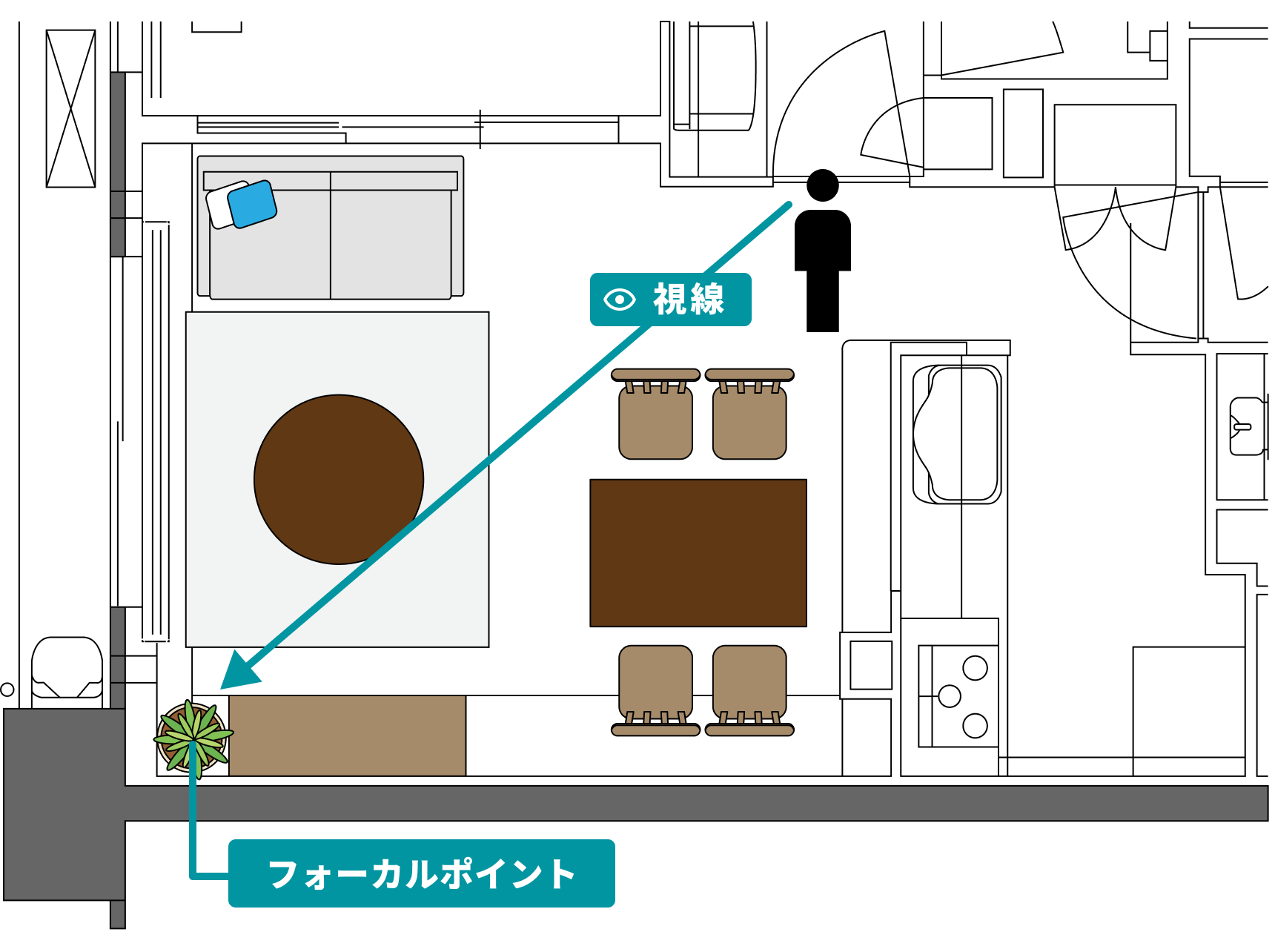

入り口の対角線上に“視線の抜け”を作る

LDKの入口から奥まで対角線上に遮るものがない配置は、空間に自然な奥行きが生まれ、広く感じられます。対角線上には低めの家具、あるいはアクセントとなるアート作品や観葉植物などを置くことがポイントです。

このような空間の見せ場を「フォーカルポイント」といいます。視線の抜けを意識した家具の配置は、限られた空間に開放感と居心地の良さを演出する効果的な方法です。

フォーカルポイントの作り方については、以下の記事でも解説しています。

「ゾーニング」「フォーカルポイント」とは?家具レイアウトの基本

床面を3分の1以上見せる

床面が多く見えるほど、空間は開放的に感じられます。そのためには、床面を3分の1以上見せるようにしましょう。ほかにも、家具は脚付きのものを選ぶと空間を広く見せる効果があります。脚付きの家具は床と家具の間に空間ができるため、軽やかな印象です。また、ラグは部屋全体に敷き詰めるのではなく、必要な部分にのみ敷きましょう。

高低差のある家具でメリハリをつける

家具の高さがすべて均一だと、空間が単調で平面的に見えます。複数の家具を置く場合は、意図的に高低差をつけましょう。リズム感のある視覚効果が生まれ、空間に広がりを感じやすくなります。

おすすめは、手前に低い家具を置き、奥に向かって徐々に高さのある家具を配置する遠近法を活かしたレイアウトです。これにより、実際の広さ以上の奥行きを演出できます。ただし、高い家具といっても天井近くまで高さがある家具は、圧迫感の原因になるためおすすめできません。天井と家具の上端との間にできる余白も考慮しましょう。

家具や照明を使ってゾーニングする

狭い部屋でも家具の配置次第で空間を緩やかに区切ることができます。ゾーニングをして区切りたい場合、視線を完全に遮らない高さの家具を選ぶのがポイントです。例えばオープンタイプの棚は、視線を完全に遮らないため、圧迫感を抑えつつ空間を上手に分けられます。また、照明の使い分けもゾーニングに効果的です。ダイニングには明るめの照明を、リビングには温かみのある柔らかな光を選ぶと、それぞれのエリアにメリハリが生まれるでしょう。

一人暮らしに多いワンルーム・1Kでも家具でメリハリをつけることができます。以下の記事で詳しく説明しています。

【ワンルーム・1K】狭くても快適に過ごせる、おすすめレイアウト

狭いLDKを広く使う具体的な家具配置例

ここでは、狭いLDKを広く見せるための具体的な家具の配置を紹介します。

2人暮らしの場合

【家具配置のコツ】

- ・家事動線を考慮し、カウンター近くにダイニングテーブルを配置

- ・収納は入口から視線に入りにくい場所に配置するとすっきりとした印象に

- ・リビングのドアを開けたとき、一番に目に入る場所にアクセントになる植物を配置

2人暮らしでは、ソファやダイニングテーブルをコンパクトなサイズにまとめられるのがメリットです。狭めのLDKでも、家具の大きさを抑えることでゆったりとした余白を楽しめます。

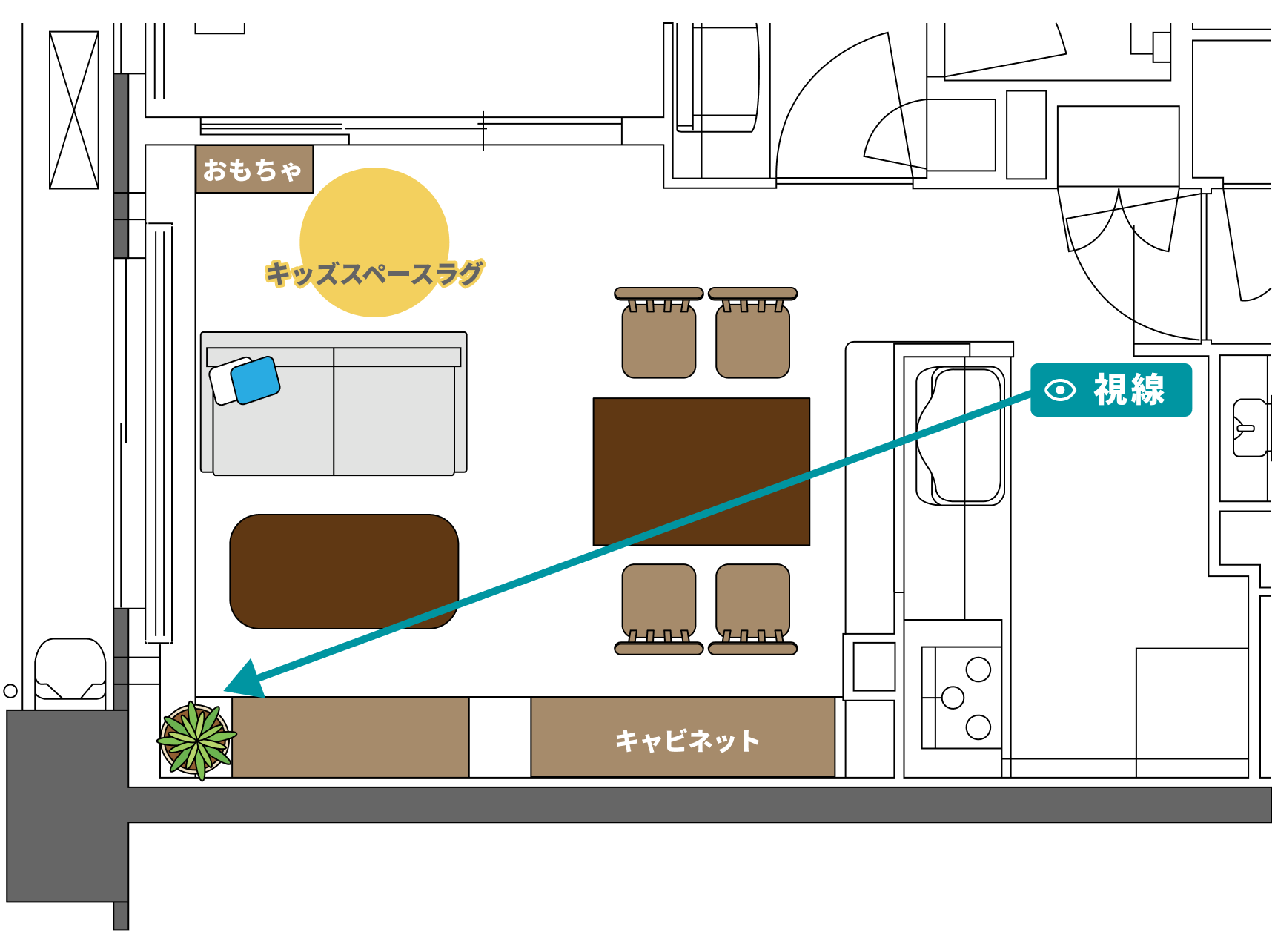

ファミリー世帯の場合

ファミリー世帯のLDKでは、2人暮らしの場合と比較してリビングの用途が広がります。

キッズスペースを設ける場合、ワークスペースを設ける場合、団らん重視のリビングを例に、具体的な配置をみていきましょう。

【家具配置のコツ】

- ・キッズスペースをくつろぎスペースと分けて設置

- ・子どもが「遊び場」と認識しやすいようラグを敷く

- ・おもちゃ収納は、オープン棚とボックスを組み合わせて子どもが片付けやすいように工夫

リビングのキッズスペースは、くつろぎスペースと分けて設置することで子どものけが防止や片付けの習慣化にもつながります。またキッズスペースを壁際のコーナーに設ければ、おもちゃが部屋全体に散らかるのを防げます。

キッズスペースの作り方とおもちゃ収納については、以下の記事で詳しく説明しています。

リビングにキッズスペースを作る際に失敗しない3つのポイント

おもちゃ収納アイデア|子どもの片付けが身につく方法をプロが解説

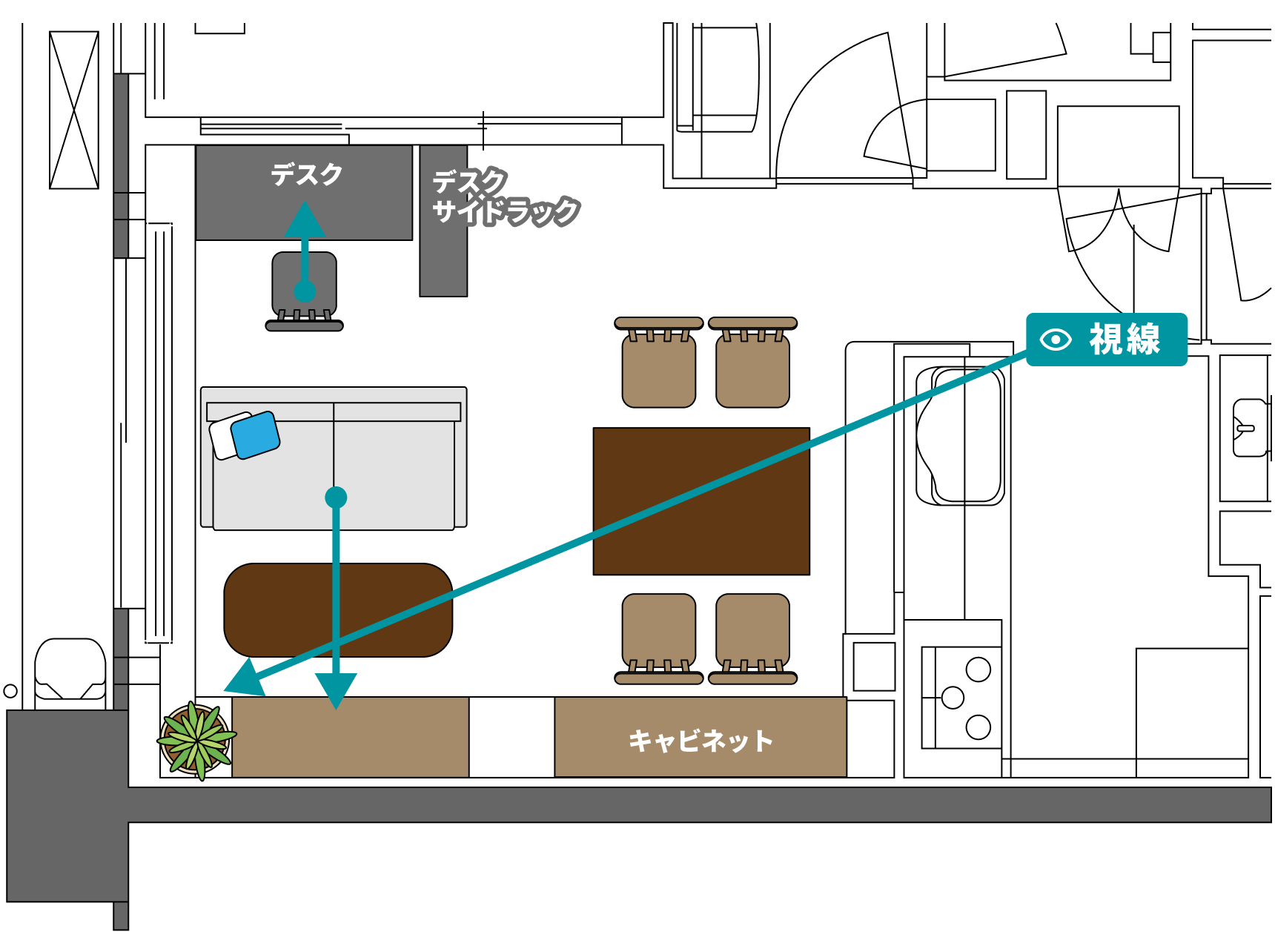

【家具配置のコツ】

- ・デスクからテレビが見えない位置関係にし、仕事中の集中力を維持

- ・デスクに背を向ける方向にソファを置き、くつろぎ時間と仕事時間を視覚的に分離する

- ・デスク横のラックはキャスター式を採用し、必要に応じて引き戸を全開にできる形に工夫

リビングにワークスペースを設置する際に注意したいのは、くつろぎスペースと視線が重ならないようにすることです。特にテレビが視界に入るようなレイアウトは、集中力を妨げるため避けましょう。

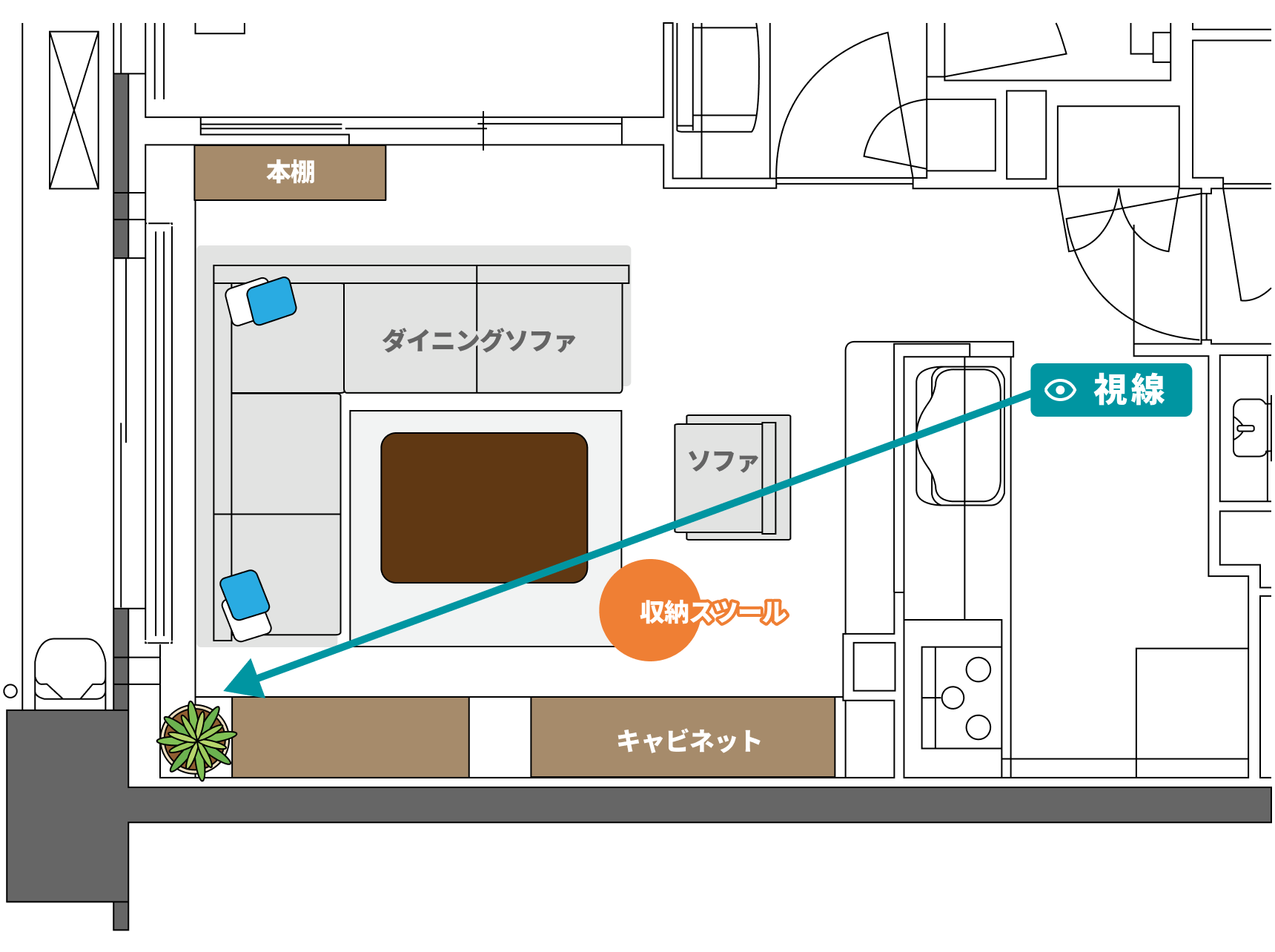

【家具配置のコツ】

- ・リビングとダイニングを兼用できる「ダイニングソファ」で空間を広く活用

- ・収納スツールを「日用品の収納」「来客時の椅子」「オットマン」の1台3役で活用

- ・ダイニングソファから手が届く位置に本棚を設置

家族団らんやくつろぎを重視したい場合は、ダイニングソファを空間の主役とする配置がおすすめです。リビングとダイニングを兼用できるL字型のソファを配置すれば家族が向き合いやすく、限られたスペースでも広々とした印象を与えます。

家具配置で失敗しないための手順

暮らしやすい部屋を実現するには、計画的な手順に沿って家具配置を進めることが大切です。最後に、使い勝手と見た目を両立できる、失敗しない手順をまとめました。

手順1. 部屋のサイズや制約を把握する

家具の配置は、まず部屋の正確なサイズや窓の位置を把握することがポイントです。ほかにもコンセントやエアコンの場所も詳細に図面に書き込みましょう。梁や柱の出っ張りがある場合は、忘れず記録することが重要です。

さらに、採光や通風の状況も確認しておくと、より快適な空間をつくれるでしょう。綿密な計画が後悔のないレイアウトにつながります。

手順2. 主な用途ごとにエリアを分ける

次に生活シーンを具体的にイメージしましょう。家具配置に必要な考え方の「ゾーニング」で解説したとおり、特にLDKは、料理、食事、くつろぎ、仕事、子どもの遊びなどさまざまな行動をする場所です。家具の配置前にダイニングエリアやリビングエリア、ワークスペースなどのゾーンを設定することで、大体の配置イメージが見えてきます。

手順3. 生活動線を妨げない配置を考える

エリア分けができたら、実際の生活動線をシミュレーションしましょう。家族の一日の動きと使い方を細かく想像しながら、歩きやすい・片付けやすい・集まりやすいを意識して家具の配置をプランニングするようにしましょう。

手順4. 配置を決めた後に、収納計画を立てる

基本的な家具の配置が決まったら、次に収納計画を立てましょう。収納場所は、生活動線に沿って配置することが重要です。よく使うものは動線を短く、手に取りやすい場所に置くことで無駄な移動を減らせます。

動線を意識して収納すると、ストレスの軽減につながり、空間の使い勝手も向上するでしょう。収納計画は一度で決められるものではありません。不便を感じたら、その都度改善することで徐々に快適になります。定期的に収納を見直し、快適な空間をつくりましょう。

以下の記事では、LDKのエリア別に収納テクニックを解説しています。

リビングが散らかる原因は?すぐ片付けられる、収納のコツ!

まとめ

家具配置は、「動線」「視線」「ゾーニング」「余白」この4つのポイントを意識することで、快適に感じられる空間をつくれます。

今回紹介したコツを参考に、家族構成やライフスタイルに合わせて段階的にレイアウトを見直しながら、理想のLDKづくりを目指してください。快適で居心地の良い空間がきっと実現できるでしょう。

アドバイザー

インテリアコーディネーター / 整理収納アドバイザー1級

平井 千恵美

さまざまな市町村のまちづくりに携わりながら、人と住空間のつながりを見出す活動を行う。前職では注文住宅の構造設計を担当。自宅のリフォームやDIYの経験も多数。