更新日2024.04.16 公開日2021.09.08

ラッカー塗装の木製テーブルをDIYで修復する方法

大切に使っていても、長く生活を共にするうちに家具は少しずつ劣化してしまうもの。特に木材のテーブルは、食卓を囲んだり仕事をしたり、使用頻度が高い家具のひとつ。使い続けるうちに、少しずつ表面の塗装が剥げ、傷やシミができやすくなります。できれば、買い換えたり、修理の依頼をすることなく、低コストで自分でお手入れしたいもの。

今回は、自宅で簡単にできる木材の家具のお手入れする方法についてご紹介します。

DIYで修復する前に

事前に確認しておこう

修復できない木材と傷について

木材であっても修復できない素材と傷やへこみがあります。詳しくは以下をご確認ください。

木製家具の仕上げ塗装の違いとシミ・剥がれを修復する際の注意点

塗装時の臭いに注意

ラッカーは樹脂をシンナーなどの溶剤で溶かした塗料。乾燥しやすく、DIYで比較的容易に再塗装が可能ですが、作業時の臭いがきついので十分な換気が必要になります。

必要な材料と工具

古くなった木製家具を修復する方法は、やすりがけと再塗装が基本です。

このやすりがけと再塗装をおこなうために以下の材料と道具が必要です。

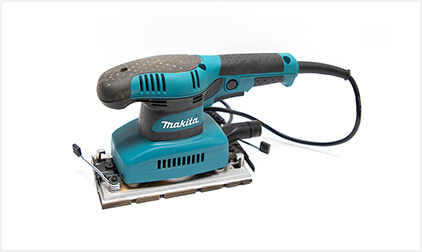

サンダー(電動やすり機)

広い範囲を均一にやすりがけをしたい場合は、電動やすり機があると効率よく作業ができます。

サンドペーパー 400番

表面の傷やシミ、凹みなど劣化した表面を粗目のサンドペーパーでやすりがけをすることで取り除きます。(今回2枚使用)

仕上げ用のサンドペーパー 2000番

仕上げとしてこの目の細かい2000番のサンドペーパーを使います。仕上げのやすりがけをすることで、塗りムラや手触りのザラつきを均一に整えることができます。(今回2 枚使用)

再塗装する塗料

元の塗装と同じラッカー塗料(左)。オイルフィニッシュの場合はオイルを使用しましょう(左)。

ラッカー塗装の木製テーブルの修復方法

使い続けているうちに天板表面のラッカー塗装が剥がれ、全体的に白っぽく色ムラが目立つ状態になってしまった無垢材のダイニングテーブル。触ると手に塗装がつくほど劣化した状態に…。お手入れをして、元の状態に近づけます。

1.やすりがけ

まず、サンダーに400番の粗目のサンドペーパーを装着してダイニングテーブルの表面をやすりがけをします。やすりで残っている塗装やシミ、色むら、表面の凹凸と取り除きます。なるべく表面を平らにするために、木目に沿って一方向にまっすぐやすりをかけます。事前にやすりをかけることで、再塗装をした時の見た目や手触りが格段に変わり、次におこなう再塗装が塗装が剥がれにくく、長持ちするというメリットもあります。

その後、木くずを取るために一度濡れた布で表面を拭き取り、乾かします。

2.再塗装

塗装しない側面をマスキングテープで覆います。

マスキングテープで覆えたら、その後に購入時と同じ塗料を塗布していきます。

スプレータイプのラッカー塗料をムラができないよう左から右へと一方向に、一定の距離感を保ちながらスピードを維持して吹きかけます。

スプレータイプの塗料は、刷毛など用意せずにそのまま使え乾燥も早く、初心者の方も容易に塗装作業ができます。しかし距離が近いと勢いが強くなりムラができやすくなりますので、その点には注意が必要です。塗装をしたら30分ほど乾かし、好みの色合いになるまで重ね塗りしていきます。このテーブルは6回塗装を行いました。

<オイルの場合>

刷毛でオイルを木目に沿ってたっぷり塗り、30分程度時間を置いてからウエスで拭き取ります。好みの色になるまで、同じ要領で塗り重ねをします。オイルはラッカーよりも乾くまでに時間がかかります。

3.仕上げ

仕上げに目の細かい2000番のサンドペーパーでやすりがけし、塗りムラや手触りのザラつきを均一に整えます。この時使うサンドペーパーは耐水性のあるものを選び、テーブル表面に少しづつ水につけながらやすりがけをします(水研ぎ)。水研ぎをすることで、滑らかにやすりをかけることができます。

やすりをかけた後、乾いた布で空拭きして、布に色がつかなくなれば完了です。

ラッカー塗装の修復方法のYouTube動画

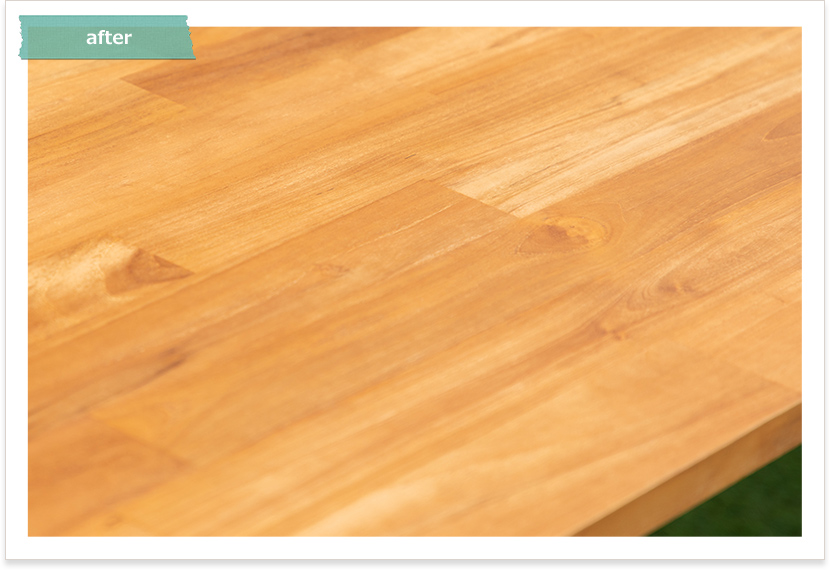

修復する前と後

表面にできた色ムラ、白いシミがなくなり、元のキレイな状態に戻りました。

お手入れで質感も滑らかに

塗装の後にやすりをかけたことで、表面のザラつきもなくなり、すべすべとした滑らかな質感に生まれ変わりました。

最後に

このやすりがけ・再塗装での修復方法は、木製家具全般に行うことができます。こまめにすることで、木製の家具は驚くほど長く使い続けることができます。お気に入りの家具や思い出の詰まった家具は、こまめにメンテナンスをして長く使い続けましょう。

協力アドバイザー

建築、内装設計デザイン

TO DO 藤田 剛

2008年より設計デザイン事務所主宰

住宅や店舗のデザイン・設計業務を主に、素材や質感、ストーリーを大切にしたデザイン業務を行う。空き家問題にも取り組み、淡路島に移住し築100年の古民家を自ら改装しながら地域交流拠点としての活用を目指す。