公開日2025.04.21

おもちゃ収納アイデア|子どもの片付けが身につく方法をプロが解説

子どもがいる多くのご家庭が抱える悩みといえば、おもちゃの片付け・収納問題ではないでしょうか。遊んだあとのおもちゃがリビングに散らかっていたり、片付けても片付けてもすぐに元の状態に戻ってしまったりと、頭を悩ませている方も少なくありません。

本記事では、子どもが自分で片付けられるおもちゃ収納のアイデアを収納のプロが解説します。インテリアとしてもおしゃれに見える収納方法や、子どもの年齢に合わせて取り組める片付け法もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

子どもの片付けが身につく、おもちゃ収納の基本3ステップ

おもちゃの収納を考える前に、3つのステップが必要です。収納の基本であるステップを押さえておくことで子どもが片付けやすくなり、整理整頓の習慣も身につきやすくなります。さらに、この基本を理解しておくと、後述するアイデアを活用するために効果的です。

最初に考えるのは、おもちゃを「どこに収納するか」という点です。

遊び終わったあとに片付けやすいよう、子どもがよく遊ぶ場所の近くに収納スペースを作りましょう。

例えば、リビングでよく遊ぶ場合は、テレビボードの下やリビングの入り口から見えにくい場所に収納を設置するとスムーズに片付けられます。子ども部屋がある場合は、そこをおもちゃのメイン収納にするのもおすすめです。

大切なのは子どもの動線を把握し、使用頻度に応じたおもちゃの収納場所を選ぶことです。日常的によく使うおもちゃは手の届きやすい位置に、使用頻度が低いものは少し高い位置に収納するなど工夫すると、より出し入れがしやすくなります。

おもちゃの量が多すぎると収納が難しくなるだけでなく、子どもが片付けを負担に感じてしまいます。そのため、まずはおもちゃの量を見直し、適正な量にしましょう。

おもちゃは次の4つのカテゴリーに分類すると整理しやすくなります。

1.よく遊ぶおもちゃ:すぐ手に取れる場所に収納

2.たまに遊ぶおもちゃ:少し奥の収納スペースに

3.もう遊ばなくなったおもちゃ:処分するか、譲ることを検討

4.思い出として取っておきたいおもちゃ:別の場所に保管

おもちゃを整理することで、限られた収納スペースを有効活用できます。意識しないとおもちゃは増える一方なので、定期的に子どもと一緒に見直す習慣をつけることが大切です。

子どもが自分で片付けられる仕組みを作ることが、おもちゃ収納の鍵です。シンプルで分かりやすい収納方法だと、片付けの習慣も身につきやすいでしょう。

効果的な収納のポイントは以下のとおりです。

● 子どもの手が届く高さに収納スペースを設ける

● 収納ボックスにはラベルを付け、中身を分かりやすくする(イラストや写真も◎)

● 重いものは下段、軽いものは上段に配置する

● 取り出しやすく、戻しやすい収納を意識する

小さな子は、まず「おもちゃの定位置を決める」ことから始めると良いでしょう。年齢が上がるにつれて、子ども自身が考えて収納方法を工夫できるよう、段階的に任せていくことも大切です。スムーズに片付けられる環境を整えましょう。

子どものおもちゃは、遊ぶ場所に合わせて収納方法を工夫すると、片付けがよりスムーズになります。次に、「リビング」と「子供部屋」の具体的なおもちゃ収納アイデアを紹介します。

『リビング』のおもちゃ収納アイデア

子どもがリビングで遊ぶことが多い家庭では、おもちゃが散らかりがちです。リビングは家族がくつろぐ空間でもあるため、おもちゃで遊んだあともスムーズに片付けられる仕組みが求められます。

遊びスペース兼収納エリアを作る

リビングでは、遊びスペース兼収納エリアを作るアイデアが効果的です。リビングの一角にキッズスペースを設け、プレイマットや収納ボックスを組み合わせることで、遊びと片付けをスムーズに行えます。

収納家具には子どもが使いやすい高さやデザインのものを選び、ラベリングで分類すると整理整頓が簡単になるためおすすめです。例えば、ブロックやぬいぐるみなどをカテゴリー別に分けて収納すれば、見た目もすっきりさせることができます。

スペースが限られたリビングでも、遊び場と収納を一体化させることで、遊びやすさと片付けやすさの両立が可能です。

デッドスペースを活用する

リビングにおもちゃを収納するのが難しい場合は、デッドスペースを活用しましょう。

特にテレビボードの下は、おもちゃ収納に適した場所といえます。リビングで団らんする際におもちゃで遊びたい場合もすぐに取り出せて、片付けも簡単です。引き出し式の収納ボックスを使えば、遊ばないときはボード下にすっきり収まり、生活感も抑えられます。

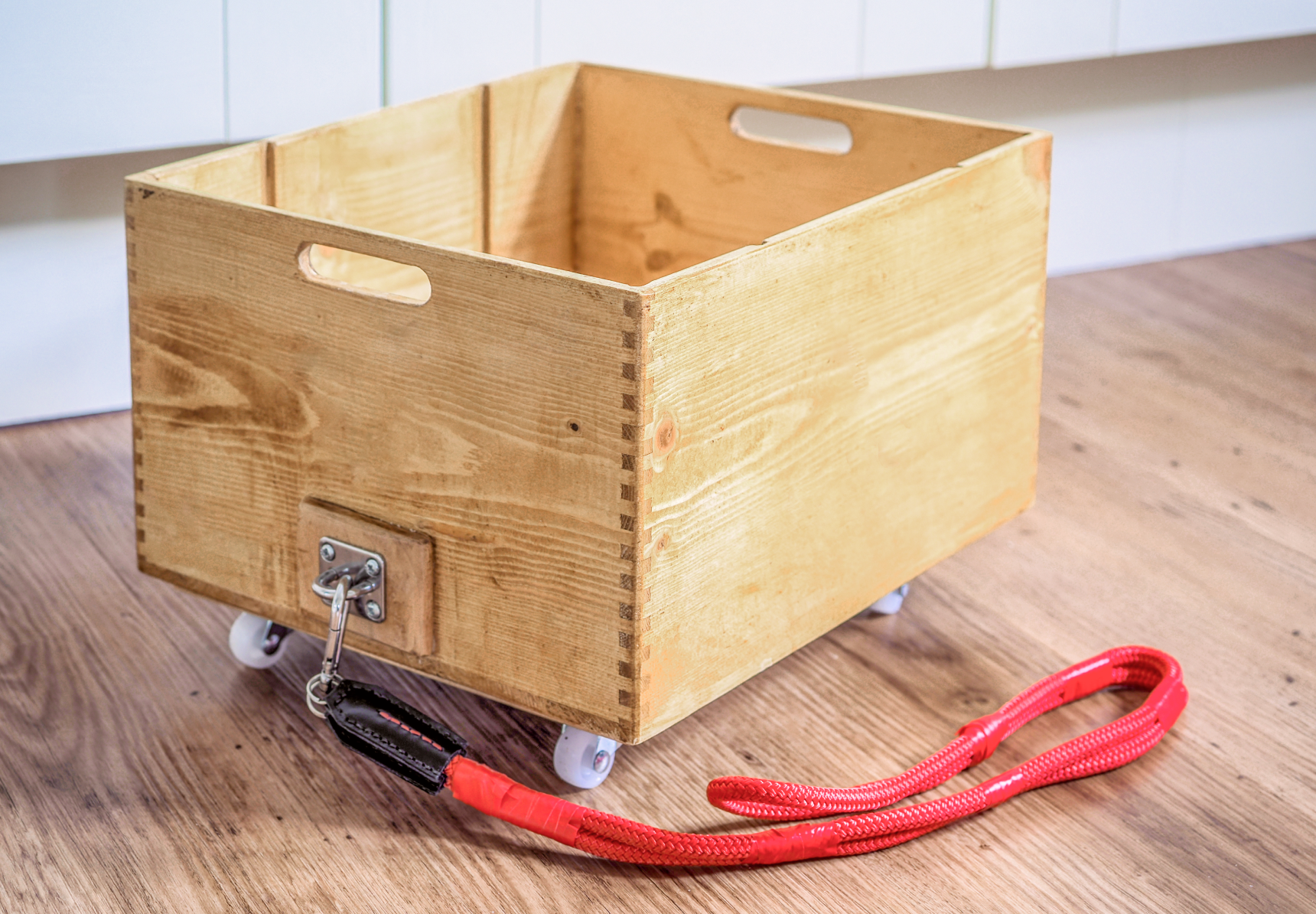

また、ソファ下も活用できるデッドスペースのひとつです。おもちゃの出し入れがしやすいように、キャスター付きの収納ケースを使いましょう。こうしたデッドスペースを有効活用することで、リビングの見た目を整えながら、子どもが使いやすい収納環境を作れます。

隠す収納と見せる収納を組み合わせる

リビングでのおもちゃ収納は、「隠す収納」と「見せる収納」をバランスよく取り入れることがポイントです。すべてを隠すとおもちゃがどこにあるかわかりづらくなり、逆にすべてを見せると雑然とした印象になってしまいます。

細かいブロックやパーツの多いおもちゃの収納は、蓋付きの収納ボックスがおすすめです。デザイン性の高いおもちゃは、オープンラックやウォールシェルフに飾って見せる収納にすると、インテリアの一部になります。

リビングに馴染むおしゃれな収納を選ぶ

リビングはお客さまを迎える場所でもあるため、いつも整えておきたいものです。

おもちゃ収納もインテリアになじむデザインを意識すると、雑多な印象にならず統一感のある空間を作れます。

おもちゃを収納するボックスや棚は、色味をリビングのトーンに合わせましょう。空間の色味を統一することで収納が目立ちにくくなり、おしゃれな印象になります。ナチュラルテイストなら木製や布製、モダンな雰囲気ならモノトーンの収納グッズがおすすめです。収納家具のデザインによって、生活感を抑えつつすっきりとしたリビングが実現します。

リビングでのキッズスペースの作り方は、以下の記事でも詳しく紹介していますので参考にしてみてください。

リビングにキッズスペースを作る際に失敗しない3つのポイント

『子ども部屋』のおもちゃ収納アイデア

子ども部屋がある場合は、おもちゃのメイン収納場所として活用しましょう。リビングとは違い、来客の目を気にせずに済むため、子どもの好みに合わせた収納を取り入れやすいのが魅力です。カラフルな収納ボックスや、キャラクターのデザインを取り入れるのも良いでしょう。

ベッド下・壁面など、デッドスペースを活用する

子ども部屋の床面積に余裕がない場合は、デッドスペースを活用した収納がおすすめです。

壁面やベッド下を有効に使うことで、限られたスペースでもすっきり片付けられます。壁に棚を取り付けたり、ウォールポケットを設置したりすることで、床におもちゃが散らばったままになることを防止できます。ベッド下は収納スペースとして最適で、引き出しタイプやキャスター付きのボックスを活用すると、おもちゃが取り出しやすくなるためおすすめです。

また安全面を考慮し、重いものは下、軽いものは上に収納するようにしましょう。壁面収納を設置する場合は、L字金具で固定し、落下防止対策をすると安心です。

キャスター付き収納ボックスでリビングへの移動を簡単に

子どもを目の届くリビングで遊ばせると安心ですが、そのたびに子ども部屋からリビングにおもちゃを運ぶのは大変です。そのようなときはキャスター付き収納ボックスを活用しましょう。

子ども部屋からリビングへ簡単におもちゃを移動でき、遊び終わったらそのまま戻せるため、片付けの手間も軽減できます。また、子どもが自分でボックスを動かせるので、「遊ぶ→片付ける」の流れをスムーズに習慣化しやすいのもメリットです。

成長しても長く使える収納アイテムを選ぶ

子どもは成長とともに興味を持つおもちゃが変わるため、長く使える収納アイテムを選ぶことが大切です。

高さ調節ができる棚や用途に応じて中身を変えられる引き出しタイプの収納なら、おもちゃ収納としてだけでなく学用品や衣類の収納にも活用できます。

また、「寝る場所」「勉強する場所」「遊ぶ場所」と子ども部屋の空間を分けることで、生活にメリハリが生まれ、整理整頓の習慣も身につきやすくなります。

【子どもの年齢別】片付けが身につく、おもちゃ収納のポイント

子どもの成長に合わせた収納方法を取り入れることで、自然と片付けの習慣が身につきます。年齢ごとに適した収納の工夫で、遊びやすく片付けやすい環境を作りましょう。ここでは、年齢別の収納ポイントを紹介します。

1〜2歳頃:大きめバスケットに投げ入れて楽しく片付け

1〜2歳頃は、「自分で片付ける」という概念を理解し始めたばかりの時期です。シンプルで分かりやすい収納を心がけましょう。

おもちゃを細かく分類するのではなく、大きめのバスケットやボックスに投げ入れるだけの簡単な収納方法が適しています。蓋のないタイプの収納ボックスなら、子どもが自分でおもちゃを入れやすくなり、片付けがスムーズです。

また、「カゴの中にボールを投げ入れよう!」と声をかけるなど、片付けをゲーム感覚で楽しめる工夫をすると、進んで片付ける習慣が身につきます。楽しく分かりやすい収納環境を整えて、片付けの第一歩をサポートしましょう。

子どもが楽しみながら片付けられる部屋づくりについては、以下の記事も参考にしてください。

【子供のお片付け】楽しみながら習慣にする4つのアドバイス

3〜5歳頃:中身が一目で分かるようなラベルを付ける

3〜5歳頃は、分類の概念が少しずつ理解できるようになります。おもちゃを種類別に分けて収納することを始めるこの時期は、「ブロック」「車のおもちゃ」「ぬいぐるみ」など大きなカテゴリーに分けた収納ボックスを用意するとよいでしょう。

収納ボックスには、中身が一目で分かるラベルを貼ることで、子どもが自分でおもちゃを分類して片付けられるようになります。

3〜5歳頃は、「おもちゃは元の場所に戻す」という習慣づけに適した時期です。親が一緒に片付けながら、少しずつ自分でできるようにサポートしましょう。片付けができたら、適切に褒めることが大切です。子どもは達成感や喜びを感じ、積極的に片付けをするようになります。

小学生:使いやすいと感じる収納方法を一緒に考える

小学生になると、自分なりの片付け方や整理の仕方を考えられるようになる時期です。子ども自身が使いやすいと感じる収納方法を一緒に考えましょう。

例えば、色別や種類別など、子どもが管理しやすい分類方法を取り入れることが大切です。

また、自分専用の収納スペースを用意して整理整頓を自分で行うよう促すのも効果的です。「自分の場所は自分で管理する」という意識を育むことで片付けの習慣が定着し、より自立した整理整頓ができるようになります。

おもちゃ収納は親だけで頑張るものではなく、親子で一緒に実践することが大切です。子どもが自分で片付けられるような仕組みを作ることで、収納環境がより効果的に整います。

まとめ

おもちゃは難しい収納方法にしてしまうと、子どもが片付けを挫折してしまうこともあるので、子どもの年齢や性格、得意なことを考慮した収納方法を選びましょう。

完璧な収納システムを一朝一夕に作ることはできませんが、日々の生活の中で気づいた課題を改善しながら、より使いやすい収納を目指していくことが大切です。「片付ける」という基本的な生活習慣を楽しく身につける環境づくりを心がけていきましょう。

子どものみまもり準備、そろそろはじめませんか?

「MAMOLEO(マモレオ)」なら、家の中・外の子供の心配事を軽減!

MAMOLEOは、株式会社オプテージが提供する、家の中・外を問わず、大切な家族と家のみまもりを可能にするセキュリティーサービスです。いざという時のために、警備員による駆けつけサービスを備え、関西エリア(一部地域除く)にて提供中。

アドバイザー

インテリアコーディネーター / 整理収納アドバイザー1級

平井 千恵美

さまざまな市町村のまちづくりに携わりながら、人と住空間のつながりを見出す活動を行う。前職では注文住宅の構造設計を担当。自宅のリフォームやDIYの経験も多数。